2024,5,27

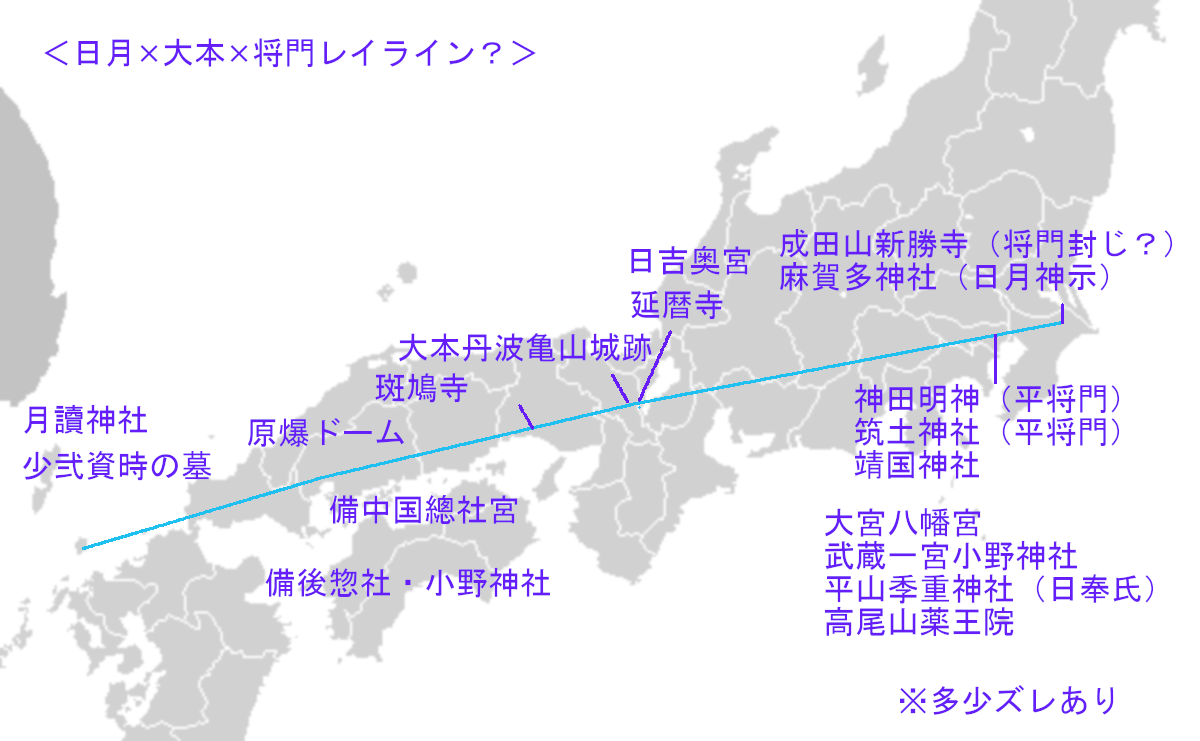

前記事の東西小野神社の続き、東西小野神社をレイラインで結ぶと…。

奇しくもこの2社には6代孝安天皇という接点があり、宮下文書孝安時代登場の東西同時の鎮魂祭祀された比定社ではないか?と述べた。この両宮のラインを引くとドンピシャで比叡山延暦寺文殊楼を貫通する。レイラインは4月10日頃?朝日の方角で、列島を東西に駆け抜けている。

東西おのおのレイラインであり…。

三備きびきびきびレイラインでもあり…。

総合的にブレが大きいライン。ちょうど麻賀多神社〜麻賀多神社奥宮の1km程の帯状のラインとなる。おおよそ3つに区分されるラインがそれぞれテーマを持っており、この1㎞間隔の太い東西縦断の束状ラインにも見える。

ニニギ外寇親征の役・将門の乱・桃太郎伝承・成田紛争・東京スカイツリー・靖国神社・市ヶ谷三島由紀夫切腹・広島原爆投下・元寇…。日本人の近代までの歩み、二元性世界のなかで選択してきたタイムラインとして捉えることもできそうだ。そこに日月神示と大本教が絡んでくると、もはや出来すぎ感あり…。

(´(ェ)`)

~目次~

東西『小野神社』と天足彦国押人命、武蔵国蘇我大伴と小野氏族の関係とは? - セキホツ熊の謎を追え!

〜成田山将門レイライン〜

成田山新勝寺(将門封じ?)

埴生神社(成田総鎮守・埴山姫之命)

麻賀多神社奥宮(船形)

東京スカイツリー

浅草寺(800mズレ)

神田明神(平将門公、太田道灌崇敬)

東京大神宮

花園神社(新宿鎮守)

東京都庁

新宿十二社熊野神社

大宮八幡宮(清和源氏)

深大寺(都内二位の古刹)

武蔵一宮小野神社(瀬織津姫命、太田道灌崇敬)

平山季重神社(日奉神社、タカミムスビ?)

高尾山薬王院(400mズレ)

※成田山新勝寺と神田明神を基軸としたレイライン。

〜おのおのレイライン(その2)〜

東峰神社(成田紛争シンボル)

麻賀多神社(台方、日月神示発祥地)

麻賀多神社大鳥居

葛飾八幡宮

鳥越神社

明治大学駿河台キャンパス(岡本天明の母校)

九段下会館(出口王仁三郎昭和神聖会発会式)

筑土神社(ニニギ・平将門公)

靖国神社(200mズレ)

防衛省市ヶ谷記念館(三島由紀夫死亡地)

新宿駅

大宮八幡宮

深大寺

武蔵一宮小野神社(瀬織津姫命、太田道灌崇敬)

眞慈悲寺旧跡(百草八幡宮)

御霊神社(八王子市館町、鎌倉権五郎景政死亡地伝承)

高尾山薬王院(400mズレ)

牟都志神社(尾張国式内社)

尾張国分寺

建部神社(建部大社元宮)

藤塚親鸞聖人旧跡(滋賀県野洲市)

錦織寺(円仁開山)

虫生神社(野洲市ツクヨミ、正一位虫生大明神)

日吉大社磐座・八王子山金大巖

比叡山延暦寺文殊楼

比叡山将門岩

御蔭神社(京都左京区)

崇道神社(京都左京区)

亀山城址(大本教本部1kmズレ)

薭田野神社(式内社、丹波佐伯郷)

白國神社(播磨四宮)

斑鳩寺(聖徳太子開基)

神戸神社(兵庫県たつの市)

熊山神社(岡山県赤磐市、鑑真の帝釈山霊山寺)

御崎神社(石井山、秀吉公本陣跡)

雪舟生誕地(岡山県総社市)

総社(備中國総社宮)

小野神社(境内・備後国総社神社)

少弐の千人塚(壱岐島900mズレ)

壱岐神社(少弐資時、1kmズレ)

箱崎八幡神社(壱岐月読神社比定?、1kmズレ)

壱岐月読神社(ツクヨミ、1.3kmズレ)

比賣神社(郷ノ浦、神武天皇?)

※東京都多摩市小野神社と広島県府中市小野神社を基軸としたライン。比叡山延暦寺文殊楼へとドンピシャで貫通する。Googleマップ上の広島県府中市『小野神社』表示が出ない場合は、境内『備後国 総社神社』で検索をかけてください。

m(_ _)m

〜大本・日月神示レイライン〜

東峰神社(成田紛争のシンボル)

麻賀多神社(台方、日月神示発祥地)

麻賀多神社大鳥居

葛飾八幡宮の藪知らず(将門墓所説あり)

亀戸天神社(300mズレ)

柳森神社旧跡(太田道灌創建)

吾輩は猫である碑(夏目漱石母校の石碑)

熊オッサンの旧勤務地

筑土神社(邇々杵尊・平将門公)

靖国神社大鳥居

靖国神社本殿

市谷亀岡八幡宮(太田道灌創建)

防衛省

三島由紀夫生誕地(新宿区四谷)

多田神社(源頼義創建、源満仲公を祀る)

熊オッサンの外祖父母の墓

深大寺

青渭神社(水神、あおい神)

関戸九頭竜神社旧跡

武蔵一宮小野神社(276mズレ、太田道灌崇敬)

平山季重神社(日奉神社、日奉氏祖タカミムスビ?)

高尾山薬王院(400mズレ)

葛原神社(神奈川県相模原市、葛原大神?、ツクヨミ)

九鬼山(山梨県版桃太郎伝承)

三ツ峠

定光寺(徳川義直廟、埋蔵金伝承)

高蔵神社(熱田境外社・高座結御子神社別宮)

阿賀神社太郎坊宮

太郎坊山

長光寺(近江八幡市、聖徳太子開基、宇多源氏六角氏崇敬)

比叡山

赤山禅院

今宮神社(300mズレ)

大徳寺

金閣寺(1965年三島由紀夫の作品)

59代宇多天皇大内山陵

91代後宇多天皇蓮華峯寺陵

大覚寺(真言宗大覚寺派の大本山、南朝発祥地)

桑田神社(500mズレ、摂社九頭竜神)

亀山城址の大本本部

穴太寺(大伴古麻呂開基)

出口王仁三郎生誕地(瑞泉苑)

小幡神社(式内社、出口王仁三郎に啓示あり?)

備前国総社宮

備前一宮吉備津彦神社(1kmズレ)

備中一宮吉備津神社(1.5kmズレ)

備中国分寺跡

穴門山神社奥宮(式内社、元伊勢伝承)

大元鵜江神社(吉備津彦神社から鵜の飛来伝承)

備後一宮吉備津神社

広島東照宮

鶴羽根神社

広島護国神社

原爆ドーム(500mズレ)

速谷神社(1kmズレ)

仁壁神社(周防三宮式内社、カミムスビ配祀)

雲谷庵(雪舟の画室)

瑠璃光寺(毛利家墓所、大内氏崇敬)

赤田神社(周防四宮、大内氏崇敬)

龍王神社竜王山(山口県下関市、三韓征伐関係)

加茂島(女人禁制、龍王神社の神奈備山)

壱岐国分寺(600mズレ)

大神宮?(中野郷西触壱岐島、アマテラス)

壱岐住吉神社(式内社名神大社、三韓征伐関係)

※麻賀多神社(台方)と出口王仁三郎生誕地小幡神社を基軸としたレイライン。

レイラインのテーマ

皆さんも素朴な疑問として、出口王仁三郎と岡本天明の痕跡を繋いだらどうなるのか…?。成田山新勝寺と神田明神を線で繋いだらどうなるのか...?という疑問はあると思います。今回はそれにお答え出来る内容となっております。

m(_ _)m

宮下文書記述に沿った6代孝安時代の東西鎮守を、東西ライン上に祀っていた可能性はあると思われる。注目すべきは、小野神社と瀬織津姫と、壱岐島のツクヨミの結びでもあること…。さらには…成田山新勝寺と神田明神、高尾山薬王院との位置関係ともなっている点も興味深い。関東圏の大規模な寺社の配置にも意味がありそうだ…。

それを込み込みで、今回のレイラインは実に9個以上のテーマがありそうだ。

てんこ盛り(´(ェ)`)

〜レイラインのテーマ?〜

①平将門の関東鎮護?。

②大本教✕日月神示。

③岡山県✕山梨県の桃太郎伝説。

④東西小野神社と6代孝安天皇東西統治?。

⑤壱岐島ツクヨミ✕武蔵国瀬織津姫命。

⑥武蔵国✕壱岐島、武藤少弐氏本貫地と元寇。

⑦浅草寺✕深大寺✕真慈悲寺の武蔵国三大古刹の方角。

⑧三島由紀夫の金閣寺✕市ヶ谷駐屯地

⑨靖国神社✕広島原爆ドーム

熊オッサンの行くところに必ず現れるのがニニギ様。。。

ここからニニギ外寇親征の役と、熊オッサンの推定ご先祖様の対元寇氏族武藤少弐氏が、なんで武蔵国小野大神を祀ったのかが見えてくるような気もしている。もともと本貫地が武蔵国の彼らが、鎮西奉行として太宰府に移り、対元寇氏族として壱岐島を防衛していたという事実が浮かび上がるのだ。以前から述べてきたように、これは壱岐島防衛のために武蔵国鎮守の小野大神を祀っていた、という可能性はないだろうかと…。小野神社にもニニギさまが祀られている。

宮下氏族吉田家関戸氏らが統治をしてきたこの多摩地区も、どうやら権力者から意図的に隠されきた歴史がありそうだ。

同レイライン上の各ポイントを東から西へ解説。

◯『東峰神社』(千葉県成田市東峰)

1937年(昭和12年)創建、現在日本の玄関口『成田国際空港』のど真ん中にポツンと残された小さな神社。もともとは飛行機製作会社の殉死者を祀る小さな祠だった。

2001年登記上所有権が新東京国際空港公団へ移転されると、航空機発着の妨げとなるため境内の樹木が伐採された。これに空港反対派が大反発、マスコミがこぞって成田闘争の象徴として取り上げることになる。

◯『成田山新勝寺』(千葉県成田市成田)

940年(天慶3年)開基。真言宗智山派。

939年(天慶2年)61代朱雀天皇密勅により、寛朝僧正が平将門調伏祈願をした。このような経緯から、平将門を御祭神として祀る『神田明神』『築土神社』との参拝を避ける人も多い…。

1063 年(康平6年)源頼義が本堂を建てて再建する。頼義の前9年・後3年の役には宮下氏族大森頼義も参加している。

◯『麻賀多神社』(千葉県成田市台方)

112年(景行42年)、ヤマトタケル東征の折、インバノクニタマオキツカガミとして神鏡を祀り伊勢神宮を遥拝した。

289年(応神20年)、神八井耳命8世孫で印波国造の伊都許利命が、現在の成田市船形(現在の奥宮)に社殿を造営し、その鏡を神体として稚日霊命を祀った。また杉の木の下から7つの玉を掘り出し、それを神体として和久産巣日神を併せ祀った。これを併せて『真賀多真(勾玉)の大神』とした。周辺には玉造の地名や遺跡が多く見つかっている。

608年(推古16年)、さらに伊都許利命8世孫・広鋤手黒彦命が、成田市台方(里宮)に和久産巣日神を御移する。この伊都許利命の末裔が、宮司家が太田家という。

奈良時代万葉集編纂に関与し、太宰少弐を務めた大伴家持が、同レイライン上800m離れた大鳥居を寄進。父であり、太宰帥・旅人の歌は『令和』も語源といわれる。

1944年(昭和19年)岡本天明氏参拝の折に自動書記現象が起き、これが日月神示のきっかけとなる。彼はしばらくこの地に住んでおり、神社すぐ北隣に住居跡がある。

宮下文書における勾玉『眞加玉(まがたま)』とは、日と月のこと。日輪と月輪をモチーフとした玉を砂金と砂銀でそれぞれ作り、真糸で抜いて造られたもの(三輪本現代訳p56)。つまり日形と月形の2パターン?の玉があった可能性あり。

これを後世に勾玉の特異な形状、日と月を合体させて重ね合わせたと思われる。さらに高度な玉作技術をもって、翡翠などを加工するに至った。八幡や熊野や丹生都比売神紋などの三つ巴紋もこれに由来するのではないかと…。日月神示が現代人に言わんとする課題の一つは、この日神と月神の統合なのではないかと…。

◯『葛飾八幡宮』(千葉県市川市八幡)

9世紀末寛平年間、59代宇多天皇勅命にて石清水八幡宮を勧請して創建、なんと同レイライン上に『宇多天皇大内山陵』あり。下総の国を守護する総鎮守として、平将門、源頼朝、太田道灌、徳川家康からも崇敬されていた。三島由紀夫の遠い親戚とされる長田氏流永井家・永井荷風にも親しまれていたという。

JR本八幡駅方面へ伸びる参道途中には『八幡の藪知らず』があり、神隠し伝承の禁足地となっている。葛飾八幡宮の旧跡説や、平良将or将門公の墓説あり。現在は不知森神社(葛飾八幡宮の境外社)の祠があり奥へは入れない。現在も町中でこの区画だけ竹林が残っている。

◯『神田明神』(東京都千代田区外神田)

社伝によれば、天平2年(730年)、武蔵国豊島郡芝崎村に入植した出雲系の氏族が祖神オオクニヌシを祀ったことに起因する。もともとは現在地から南にあった東京都千代田区大手町・将門塚周辺にあった。

935年(承平5年)将門の乱が藤原秀郷に鎮圧されると、将門の首級が京の七条河原から飛んできて?鎮座したという。東国(関東地方)の平氏武将を中心に崇敬を集め、1309年(延慶2年)に当社に相殿される。戦国時代に太田道灌が江戸城を築城するとその鎮守として祀られた。

〜御祭神〜

- 一ノ宮・大己貴命

- 二ノ宮・少彦名命(宮下文書版・大国御魂命)

- 三ノ宮・平将門命

東京都千代田区神田とは、もともと伊勢神宮の御田(おみた)があった場所。しかし徳川幕府の江戸城増築に伴い1603(慶長8年)に神田台へ遷座、神田の鎮と江戸総鎮守として創建され『神田ノ宮』を称した。

◯『明治大学』(東京都千代田区神田駿河台)

岡本天明の母校、卒業後は大坂の有力新聞『大正日日新聞社』に入社するも、1920年大本がこのマスメディアを買収した。天明も自ずと教団と関係をもつ。

1921年(大正10年) 第一次大本事件にて政府が治安維持法を発動して、教団メンバーらが強制逮捕される。岡本天明は逮捕されないものの失職した。

1944年(昭和19年) 4月18日 、フーチ(扶乩) 実演会にて、審神者兼司会役を務め、このとき顕現した天之日月神が『麻賀多神社』末社の神と判明。成田へ参拝することとなる。同6月、そこで自動書記現象がおきこれが日月神示のスタートとなる。

◯『旧・九段会館』(東京都千代田区九段南)

1934年(昭和9年)7月22日に大本・出口王仁三郎が統管となり、昭和神聖会発足。その会場となる。

1935年(昭和10年)第二次大本事件により王仁三郎は投獄され、以降の活動は休止状態となる。

◯『筑土神社』(東京都千代田区九段北)

神田明神とルーツは近い。

940年(天慶3年)、江戸津久戸村(現在の千代田区大手町一丁目将門塚付近)にて、平将門公首塚が築津久戸明神として祀られる。太田道灌により現在地に近い田安郷(千代田区九段坂上)へ遷座、江戸三社として崇敬された。奇しくも結果的に、道灌創建の柳森神社旧跡~築土神社~市谷亀岡八幡宮が、道灌崇敬の武蔵一宮小野神社と同ライン上にある。

江戸時代になると、江戸城拡張のため筑土八幡神社隣接地(新宿区筑土八幡町)へ遷座。築土明神と呼ばれる。1874年(明治7年)天津彦火邇々杵尊を主祭神として築土神社へ改称。宮下文書版ニニギ自身は、『外寇親征の役にて』ライン上壱岐島を大陸勢力から死守した英霊でもあったわけだ。

1945年の東京大空襲にて焼失、1954年旧社地に近い現在地へ再移転された。

◯『靖国神社』(東京都千代田区九段北)

もともとは国家神道の下に創建された招魂社。明治維新以後の国家のために殉難した人の魂246万6千余柱を祀る。近年になると二元性社会のなかで分断を作るため、英霊を利用して左と右の政争の道具としてきた場所。

◯防衛省内『市ヶ谷記念館』(東京都新宿区市谷本村町)

現在の防衛省本省の敷地内、三島由紀夫が切腹した『三島事件』があった場所。

三島由紀夫は、楯の会隊員4名と共に自衛隊市ヶ谷駐屯地(現・防衛省本省)を訪れ東部方面総監を監禁、施設内に立てこもる。バルコニーで自衛隊員にクーデターを促するも、罵声と怒号でかき消され、演説を諦めたのち自決した。

奇しくも、大本・日月神示レイライン上の新宿区四谷四丁目には、三島由紀夫生誕地あり。そして彼の作品の題材となった『金閣寺』もある…。

◯『花園神社』(東京都新宿区新宿)

創建不明、少なくとも江戸期には存在していた。大和国吉野山勧請の新宿総鎮守。

◯『新宿十二社熊野神社』(新宿区西新宿)

都庁すぐ西側にある新宿総鎮守。室町時代の応永年間、商人である鈴木九郎が十二所権現を祀って創建。紀伊国熊野神社の神官を務めた穂積氏藤白鈴木氏の末裔で、その発祥は和歌山県海南市藤白『藤白神社』と思われる。藤白神社は木造熊野三所権現本地仏坐像を祀っていたが、現在はニギハヤヒを祀っている。私が宮下文書版タマノオヤが、二つ目の天孫降臨伝承をもつニギハヤヒ信仰に内包されていると思う理由の一つ。

熊オッサンも今年GWに参拝してきたばかりなので、また機会があれば別記事でご紹介する。

(´(ェ)`)

◯『多田神社』(東京都中野区南台)

1180年、清和源氏多田満仲6代孫・柏木忠七郎善政は、平治の乱後に富士朝に落ち延びて、前大宮司宮下政仁の次女を娶とり阿祖山太神宮の副宮司となっている。後述するが、同レイライン上には清和源氏の痕跡も多い。

◯『大宮八幡宮』(東京都杉並区大宮)

前九年の役の折、鎮守府将軍源頼義と息子義家は、武蔵国上空に八条の白雲が棚引いているのを見た。これが清和源氏の御旗に見えた頼義は吉兆を感じ、1063年(康平6年)凱旋帰国の折に石清水八幡宮を祀り創建した。

近辺に熊オッサン母方実家あり、同レイライン上に墓がある。

◯『武蔵一宮・小野神社』(東京都多摩市一ノ宮)

源頼義と息子義家が参拝し、太刀一振りと和歌を奉納している。太田道灌崇敬社で、宮司神主が太田家と新田家で交互に継承されていたという。3つの大きなレイラインのクロスポイント。

①当レイライン

②富士山〜高千穂峰レイライン

③戸隠山ウワハル・シタハル兄弟レイライン

瀬織津姫と九頭竜神を繋ぐ?。オモイカネ兄弟の天表春命・天下春命レイライン。 - セキホツ熊の謎を追え!

◯『眞慈悲寺旧跡』(東京都日野市百草)

このレイラインは浅草寺と眞慈悲寺の方角でもある。11〜13世紀に存在していたという幻の大寺院、吾妻鏡によると浅草寺とほぼ同格であったとされる。吾妻鏡によると、鎌倉時代まで武蔵国一宮遺跡西南(現在の東京都日野市百草園付近)にあったとされ、武蔵国2大寺院配置に古刹深大寺を含めた関係がありそうだ。

すぐ隣の百草八幡宮は創建不詳、源頼義と息子義家の再興した。

◯『平山季重神社(日奉神社)』(東京都日野市平山)

当ブログでは平山八幡宮+平山季重神社について以前から着目してきたが…、まさか今回ここで登場するとは思わなかった…。

富士山〜武蔵国分寺の夏至レイライン上の『平山八幡神社』の奥宮にあたる。近年平山八幡神社ちかくには、武蔵国衙に匹敵する四面庇の大型遺構が発見されている。徳川家康より、軍配団扇・袱紗・絹本墨書至道無難墨蹟偈語を拝領。由緒書きによると、家康曰く『これは深く社内にひめおきて、たやすく人のみることをゆるさずと云…』

諸説あるが、アメノオシヒ末裔日奉連日奉氏(大伴連系?)が、祖先となるタカミムスビを祀ったとされる。源平合戦一ノ谷の戦いで活躍した平山季重は、その子孫とされる。

宮下文書版タカミムスビの本廟『高座山の神廟』こと権現山高座社。その周辺には、平山・大平山・平尾山という集落名が点在する。個人的には、ヤマトタケル東征の折に、富士朝高天原に留まり東国監視をしていた大伴武日との関係を感じている。

◯『御霊神社』(東京都八王子市館町)

当ブログで以前からご紹介してきた神社で、鎌倉権五郎景政の死亡地伝承がある。熊オッサンの推定ご先祖様の一人。権五郎が主役の歌舞伎十八番『暫』では、富士朝宮下氏族の祖となる清和源氏の加茂次郎を擁護。自らを成田不動の申し子と称しており、歌舞伎座『成田屋』とこのレイラインがリンクして見えてしまう...。

◯『高尾山薬王院』(東京都八王子市高尾町)

成田山新勝寺・川崎大師平間寺に並んで、真言宗智山派の関東三大本山のひとつ。行基が45代聖武天皇勅願のもと開山。

14世紀永和年間になると、京都醍醐寺の俊源大徳が、山岳信仰の飯縄権現を本尊守護神として奉った。後世戦国時代に、後北条氏と武田氏が対立すると、関東圏と甲斐国と交流が分断された。富士山信仰が遮断されることを恐れた北条氏康は富士浅間大菩薩を勧請する。北条記によると、富士吉田から富士浅間神社の禰宜たちが移り住み、富士山信仰と飯綱権現と修験道が融合したとのこと。現在も薬王院の上にコノハナサクヤヒメを祀る『富士浅間社』がある。2月頃にはダイヤモンド富士が拝める。

◯『久鬼山』(山梨県都留市と大月市境)

山梨版桃太郎伝説あり。桃太郎は大月市百蔵山で生まれ、鬼退治に九鬼山へやってきたという地方伝承がある。九鬼山ではなく岩殿山であるという説もあり。川上から桃が流れてきた件は、もしかして桂川(旧寒川)上流の富士朝桃沢のことか???。

※富士朝の桃沢とは、阿祖山太神宮の春の例祭をする場所。現在の杓子山山中。

桃太郎といえば、後述する岡山版の吉備津彦命と吉備団子が有名だが…。奇しくも同レイライン上に三備一宮吉備津(彦)神社がある。

◯『応夢山定光寺』(愛知県瀬戸市定光寺町)

尾張徳川家初代徳川義直の廟所だが、数百万両の軍用金が埋蔵してあるという説がある。

◯『高座山・高蔵神社磐座』(春日井市高座町)

933年(承平3年)、比叡山の智蔵により、高座山麓に高蔵寺を創建。

高蔵神社は熱田境外摂社の一つである高座結御子神社(名古屋市熱田区高蔵町)の元宮説あり。熱田神宮の起源になった祭祀場で、奥ノ院?説あり。創建は尾張氏祖・高倉下命が高座山に降臨したとの伝説がある。

高倉下命は通説では天香山命ともされるが、宮下文書で別神と思われる。宮下文書における神武皇弟・高倉王命、あるいは神武天皇の伯父にあたる、高座日多命ではないかとみている。いずれも富士朝へ戦勝祈願を果たしてウガヤフキアエズ朝の皇族たち。富士朝ヤタガラスの神勅にも関係あるとみられる。

◯『建部神社』(滋賀県東近江市五個荘伊野部町)

なんと6代孝安天皇時代の創建。

因みに宮下文書における神武東征論功行賞において、稚武王命55世孫・建部男命なる人物が、小国大湖(近江)の国造と記載されている。つまり、通説にある稚武王命はヤマトタケル御子とされているが、これは明らかに時代が違う別神。神代にこの地域を統治していた本来の地主神・稚武王命の系統末裔が隠されていることが判る。

宮下文書版・稚武王命(雅武王命と表記される場合もある)は、タケミナカタ・タケミカヅチ・フツヌシの祖家系統兄弟の長男にあたる蘇我大伴系統神。

〜御祭神〜

- 大己貴命

- 事代主神

- 日本武尊

- 稲依別王(ヤマトタケル御子)

※近江一宮建部大明神『建部大社』の元宮。

116年(景行46年)、日本武尊の御子・稲依別王が、千草嶽の麓に近江一宮建部大明神を祀る。

675年(白鳳4年)天武天皇時代に稲依別王の曽孫である建部連安麿が、栗田郡勢多(琵琶湖の瀬田川河口)に遷座させた。これが現在の近江一宮建武大社の原型となった。瀬田川畔では、もともと地主神として草野姫命を祀っていた。

遷座後旧跡に、元の千草嶽の麓には神護景雲2年(768年)に箕作山の麓に神殿を建立し建部新宮と号し、聖真大明神と建部大明神が設けられたとされ、こちらが現在の当社とみられる。

◯『太郎坊宮(阿賀神社)』(東近江市小脇町)799年(延暦18年)、最澄が阿賀神社の神宮寺として成願寺を建立した。

赤神山の天狗である太郎坊(役行者の兄弟子)が、最澄の前に顕現し、一宇を建立するように告げたという。

◯『虫生神社』(滋賀県野洲市虫生)

御祭神は月讀命、扁額は正一位虫生大明神。

◯『錦織寺』(滋賀県野洲市木部)

858年(天安2年)、天台宗比叡山の慈覚大師円仁の創建。最澄作成の鞍馬寺毘沙門天像と同木同作の像を祀った事による。

1235年(嘉禎元年)、親鸞上人が関東から帰還のおり、美濃国正蓮寺で毘沙門天のお告げを聞く。お告げに従い当寺にて、常陸国滞在中に霞ヶ浦の阿弥陀如来坐像をこの地に安置する。宮下文書版親鸞は富士朝へ逃げ込んだ和田・梶原氏残党とも交流あり、富士朝関係氏族とも深い縁がありそうだ。

◯『日吉磐座・金大巌』(滋賀県大津市坂本)

1053年(天喜元年)創建。

日吉大社原型はもともと比叡山にあり、崇神天皇7年に日枝山山頂から御遷されたという。比叡山自体は古来からの祀られていたようだ。

宮下文書比定『日栄山』、神武東征の折に眞佐勝彦命・禍津亘理彦命の大本営を、神武軍別動である東海口軍が撃破した。元帥尾羽張明照雄命はホアカリ50世孫。副師の日田地武勇命はタケミカヅチ53世孫。富佐地香取雄命はフツヌシ53世孫(三輪本現代訳p113)。

◯『延暦寺文殊楼』(滋賀県大津市坂本本町)

前記事の通り東西小野神社をGoogleマップ上にて結ぶと、ドンピシャでこの延暦寺文殊楼を通り、本レイラインを形成している。日吉大社摂社産屋神社の御祭神が鴨別雷神、本地垂迹は文殊菩薩。宮下文書における別雷命は三嶋神カモサワヒメ。

武蔵一宮小野神社の本地垂迹は文殊菩薩、おそらくは瀬織津姫命に比定される。

◯『将門岩』(京都府京都市左京区修学院)

大鏡によると、藤原純友と平将門が天下分け合うことを誓い、それぞれが東国と西国で反乱を起こしたという記事あり。山頂近くには将門岩という岩塊があり。ただこれはあくまでフィクションであり、実際のふたりに交友関係があったのかは不明。

◯『延暦寺別院赤山禅院』(京都市左京区修学院)

延暦寺の別院の一つ。山号はなし。本尊は泰山府君(赤山大明神)。因みに山梨県富士吉田市大明見『阿祖山太神宮古宮跡』にも泰山府君の石碑あり。安倍晴明の陰陽道の最高奥義が『泰山府君の祭』で、泰山の神は天帝に匹敵する権威があるという。

◯『総見院』(京都市北区紫野大徳寺)

本尊は織田信長坐像。織田信長の菩提寺

◯『金閣寺』(京都市北区金閣寺町)

1950年(昭和25年)7月2日、国宝の舎利殿と仏像等文化財6点が焼失(金閣寺放火事件)。1956年、三島由紀夫が題材として『金閣寺』を発表した。奇しくも同レイライン上には、三島由紀夫の生家と割腹現場『市ヶ谷記念館』がある。

◯『59代宇多天皇大内山陵』(京都市右京区鳴滝宇多野谷)

60代醍醐天皇の父、前述したように同レイライン上葛飾八幡宮創建を勅令した人物。さらには大宰府の菅原道真を高く評価していた人物でもあり、譲位直前の除目で菅原道真を権大納言に任命した。

◯『91代後宇多天皇蓮華峯寺陵』(京都市右京区北嵯峨)

96代後醍醐天皇の父。後宇多天皇が徳治2年(1307)に出家し法皇となる。法名を金剛性と号し大覚寺にて第23代門跡となる。同レイライン上『大覚寺』にて院政をとり大覚寺統(南朝)と呼ばれ、これが持明院統(北朝)と対立するようになる。つまり事実上の南朝の祖。

◯『桑田神社』(京都府亀岡市篠町山本北)

宮下文書記載神代のクニトコタチ活動拠点『桑田の宮』に比定され、境内野々神社には九頭竜神が祀られる。

京都府亀岡市篠町馬堀東垣内『桑田神社』には当社の元宮説があり。ただし亀岡盆地平地はかつて湖だった説もあり、矛盾点もある。個人的にはクニトコタチ夫妻が、豊受大神として埋葬されたのが、丹波一宮出雲大神宮の御蔭山ではないかと思う。

◯『亀山城址』(京都府亀岡市荒塚町内丸)

1578年(天正6年)明智光秀築城の丹波統治の拠点、後世に出口王仁三郎の大本が城跡を購入し神殿を建立。1921年これを当時の政府が危険視し、治安維持法適用により爆破・破却処分する(大本事件)。岡本天明はこの事件に巻き込まれ失職、千葉県成田市の麻賀多神社へ移住した。亀山城址は再建され、現在は大本の本部が置かれている。

宮下文書における豊受大神はクニトコタチ夫妻と明記される。Wikipedia伊勢神道によると、渡会氏が継承してきた教説には外宮祭神=国常立尊説あり、外宮はおおよそ当地の冬至朝日の方角となる。大本教はこれを『艮の金神』と呼んだのではないだろうか?。

◯出口王仁三郎生誕地『瑞泉郷大本瑞泉苑(大本関連旧跡)』

京都府亀岡市曽我部町穴太宮垣内の、出口王仁三郎こと上田喜三郎の生誕地。大本教では生誕の集落を『瑞泉郷』といい、生家を『瑞泉苑』と呼んでいた。すぐ隣に、彼の産土神と思われる式内社小幡神社がある。

◯『小幡(おばた)神社』(京都府亀岡市曽我部町穴太宮垣内)

10代崇神時代、四道将軍・丹波道主命が9代開化天皇を御祭神として祀った式内社で、古名『穴穂宮』。

出口王仁三郎の出自である上田家は、小幡神社に縁が深く、彼自身27歳の頃裏山の高熊山(丁塚山)にて修行をし、小幡大神の啓示を受けたという。穴穂宮...小幡大神…高熊山…瑞泉苑…、何処か宮下文書版伊豆伊東の宮ウサミ妃で、祖家フトダマ娘である小幡毘女命を彷彿とさせる…。近隣の重利・西条・南条を川上村とよんで、それぞれ八幡神を祀っているという。宮下文書における小幡毘女命は読み仮名がなく、どうお呼びしてよいのかわからなかったのだが…。失礼ながら暫定的に『おばたひめ』と呼ばせていただこうと思う。

(´(ェ)`)

〈神社めぐり〉丹生都比売神社はタマノオヤ大本営?、八幡神転生と空海の理想郷。 - セキホツ熊の謎を追え!

すぐ隣の穴太寺は、太宰帥・大伴旅人の遺言を受けたことがある大伴古麻呂の開基。それにしても地名の曽我部といい、大伴氏の関与といい、宮下文書版蘇我大伴系統『祖家』の気配を強く感じる地域で、稗田野町には『佐伯』の地名も残っている。祖家系の崇敬神・小幡毘女命が祀られていたとしてもおかしくはないだろう。また付近の丹波国桑田郡六箇荘中村には、清和源氏満仲末裔の多田氏の他に、和田義盛後裔(宮下文書版宮下氏族)が住んでいた地域であった。

◯『式内社・高売布神社』(兵庫県三田市酒井)

平安時代にはこの地方に広大な荘園をもった源(多田)満仲が、当地の総社にしたと伝えられる。熊オッサン的には、同レイライン上の東京都中野区『多田神社』に源満仲が祀られていることにも注目。

◯『斑鳩寺』(兵庫県揖保郡太子町)

伝・推古天皇14年(606年)の聖徳太子による開基。長らく七堂伽藍と数十の坊庵を誇る大寺院であった。室町時代後期の天文10年(1541年)4月7日以降、戦禍により衰退する。

◯『備前一宮・吉備津彦神社』(岡山県岡山市北区一宮)

吉備中山は桃太郎伝説の舞台の一つ、この山に備前一宮の吉備津彦神社と備中一宮の吉備津神社(本殿拝殿・国宝)が東西山麓に鎮座している。太古より神奈備山として崇められてきた。吉備津(彦)神社は三備地方に複数あるので注意、備前・備中・備後それぞれに『吉備津』を冠する一宮がある。宮下文書における藤原物部系統『武部』『吉備』が混同されていると思われる。

記紀によれば古代吉備は大和に匹敵する大きな勢力を持っていた。とくに吉備津彦命と温羅との戦いは大和と吉備の対立を反映しているとも言われ、桃太郎伝承のモデルとも言われている。ところで前述のように、同レイライン上山梨県『九鬼山』と桃太郎伝説で結ばれていることになる。これは一体どういうことか???

(´(ェ)`)

◯『御崎神社』(岡山県岡山市北区立田)

石井山、秀吉公本陣跡

◯『式内社大元鵜江神社』(岡山県小田郡矢掛町)

口碑によれば吉備津彦命を、前述の備前一宮吉備津彦神社の中山の南峯に斂葬をした折、棺から鵜が一羽飛び出し西方に翔った。その後は当地へ飛来し祀られた。

◯『備後一宮・吉備津神社』(広島県福山市新市町宮内)

三備一宮の吉備津(彦)神社は複数あるので注意。祭神は、吉備分国に関連して備中国一宮の吉備津神社から分祀されたことに由来する。

◯『備後国総社・小野神社』(広島県府中市元町)

もともとは備後國総社であったが、 同社地に小野(小屋の地名による?)神社が遷座された。どちらも往古より守護神として祀られていたという。武蔵と備後に小野神社があり、当社御祭神が押日媛命なので、宮下文書における6代孝安天皇による東征西征に関係しているのではないかとみている。

東西『小野神社』と天足彦国押人命、武蔵国蘇我大伴と小野氏族の関係とは? - セキホツ熊の謎を追え!

◯『原爆ドーム』(広島県広島市中区大手町)

500mズレ

◯『安芸二宮・速谷神社』(広島県甘日市市上平良)

1kmズレ。飽速玉男命を祀る式内社名神大社。1800年の歴史を持つが、厳島神社が創建されるまでは安芸一宮を称していた。

◯『月読神社』(山口県山口市仁保上郷)

1.2kmズレ

◯『雲谷庵』(山口県山口市天花)

雪舟の画室。雪舟の生誕地は備中国分寺(岡山県総社市上林)の北東2.5km、このレイライン上を西におおよそ200㎞移動していることになる。大内氏の庇護を受けて周防国『瑠璃光寺』付近へ移住する。

◯『周防四宮赤田神社』(山口県山口市吉敷赤田)

御祭神の大己貴命と猿田彦大神は、宮下文書では兄弟神となる。大内氏崇敬、戦国時代になると武藤少弐氏とは怨恨あり。

◯箱崎八幡神社(長崎県壱岐市芦辺町箱崎釘の尾触)

『延喜式神名帳』に記された月読神社と高御祖神社に比定され、後に筑前一宮筥崎宮が勧請されて箱崎八幡神社と称された。江戸時代延宝年間の橘三喜の調査によって混乱されたともいわれる(後述)。

◯『壱岐神社』(長崎県壱岐市芦辺町瀬戸浦)

〜御祭神〜

- 90代亀山天皇

- 91代後宇多天皇

- 少弐資時公

1952(昭和27年)頃誕生した壱岐島で一番新しい神社。

祭神の91代後宇多天皇は元寇の折、国家安泰を祈願していた南朝の祖となる。 同レイライン上に陵墓『蓮華峯寺陵』がある点も興味深い。

◯『少弐資時の墓』(長崎県壱岐市芦辺町)

宮下文書における壱岐島はニニギ『外寇親征の役』の激戦地で、コトシロヌシ家族ら伊豆神が国防のために戦った。

元寇弘安の役の『壱岐島の戦い』の古戦場。少弐資時は太宰府鎮西奉行経資の長男で、1274文永の役にて12歳の初陣を果たす。2回目の元寇1281年弘安の役の折、元の東路軍を討つため資能・経資・資時の三代とで壱岐島へ上陸。この戦いで少弐資時は海上で討死、享年19歳。

資能と経資はそれでも奮戦しつつ、元軍を平戸島へと追いやることに成功した。老齢で隠居を押して出陣した資能は、帰還するもこの戦闘の負傷で程なく死亡した。1952年『壱岐神社』に祀られることになる。

少弐氏祖・武藤資頼は同レイライン上の本貫地武蔵国にて、武蔵一宮小野大神を崇敬していた形跡がある。1232年武蔵国大國魂神社を修造し、人見稲荷神社の前身『三所之宮』を創建し小野大神を祀っていた。もともとは出雲族エタモヒを祀っていたとの説もあり。意味じくもこの3つの宮が、富士山と高千穂峰の方角に並んでいる。

宮下文書記載1252年(建長4年)8月25日武藤左衛門尉景時なる人物が祈願使として富士朝二所明神にて将軍家代参。御剣と神馬を奉納。この武藤景時なる人物は不明だが、少弐資能の外祖父・鎌倉氏流梶原景時の名前を借りているのではないかとみている。

◯『月讀神社』(長崎県壱岐市芦辺町国分東触)

現在の祭神は月夜見命、月弓命、月読命の3柱である。3柱はいずれも同神とされる。ただし、壱岐島におけるツクヨミ比定神は、壱岐島固有の御祭神・天月神命とされる。wikipediaによると、本来の祭神は山の神であったが、江戸期の神道家・橘三喜の比定によってツクヨミと改竄されるようになったという…。

ただし、宮下文書版ツクヨミは全国山々の統括神で、アマテラスより『四方の山全体(三輪本現代訳p173)』を賜る。御子オオヤマツミがその職を継ぎ、『四方の州々島々の総山守頭(p57)』と定められた。つまりツクヨミを山の神として祀ることは、解釈的に全く違和感がないこと。そもそも壱岐島は神代から富士朝勢力、とくに伊豆神が大陸勢力から防衛してきた激戦区だった。とくに壱岐一宮の天手長男神社の御正体は、伊豆神コトシロヌシ嫡男・天之手長男命と、その妃・手長比女命と思われる。

もし仮に、月読神社の御祭神がツクヨミではないにしろ、ツクヨミが統治した富士朝由来の神々が祀られているのは間違いないとみている。。。

※wikipediaは宮下文書を徹底的に参考文献から廃除しているのでご注意。

◯『壱岐国分寺跡』(長崎県壱岐市芦辺町国分本村触)

天平13年(741年)国分寺建立の詔。

享保5年(1720年)には平戸藩主の松浦篤信によって、同レイライン上の京都大徳寺から興宗が招かれて開山された。

◯『住吉神社』(長崎県壱岐市芦辺町住吉東触)

神功皇后による三韓征伐由来。式内社名神大社。

熊オッサンとシンクロニシティ。

で…このレイラインが、熊オッサンを強烈にザワつかせている。

ま、身バレしないようにギリギリお話すると…。

熊オッサンの旧実家、2つの母校、学習塾、子供会、2つの旧勤務先、母方祖父母のお墓が、このレイライン上にドンピシャであり、その他にも...あんなことやこんなことがてんこ盛りにあった。つまり、このレイラインを蟻ん子のように行ったり来たりする生活を、ここ何十年もしてきたことになる。おそらく熊オッサンの人生で一番関与しているレイライン(苦笑)。

熊オッサンの父母は宗教とは無縁であったが、唯一高尾山の新年護摩炊き会には参加させられていた。今考えれば、富士吉田の富士朝信仰と修験道と戸隠飯縄権現と空海真言宗智山派の恩恵を、自動的?に享受させられていたわけだ。

大学を卒業すると、両親は『あとはよろしく』と東京多摩地区から伊豆伊東市に田舎暮らしへ出てしまった。そのおかげで熊オッサンも、伊豆の神社と歴史に関心を持つようになり、そこで新たな覚醒が助長された?。そして静岡県三島市近くの縄文時代溶岩流をネットで調べていくうちに、宮下文書に行き着いた。三嶋大社・伊豆山神社・葛見神社…、そして宮下文書の存在を知り、これらの神々と繋がることになる。

ある日...、今回のレイライン上にある神社が気になって迷い込んだわけだ。

何も知らずにフラフラと...、そこで瀬織津姫命という存在を始めて知った。『瀬織津姫って誰やねん…』と...。それがなんと推定ご先祖様の対元寇総大将家の武藤少弐氏が崇敬していた御神霊だったわけだ。しかも伊豆神は元寇や壱岐島と深い繋がりがあった。

こんな出来すぎた偶然あるのかと…(苦笑)。

まあ...、おかしなオッサンがいると思われるかもしれない。

熊オッサンには霊能力とかないので、これらのレイラインが一体何を示すのかはよくわからない。それでもきっと何かしら大きな霊的なチカラはあるのだと思っている。今回はそれを宮下文書とホツマツタヱを交えて、Googleマップ上の事実を書いているまでのこと。

熊オッサンは結局ここまで、Googleマップを駆使して、見えない世界を必死に証明しようとしてきたのかも。

やっぱり神はいると思った(´(ェ)`)

※地図はクラフトマップ使用。