滋賀県大津市小野『小野篁神社』、左奥が天足彦押人命を祀る『小野神社』。

2024,4,27

結論から言うと、武蔵一宮小野神社を起点としてまたとんでもないレイラインを見つけてしまった。

ガクブルの真実、今回の記事はその前編となります(´(ェ)`)

事件は、日本足彦国押人命(6代孝安天皇)を調べていたところから始まる…。前記事で、小野神社が蘇我大伴系統と深い縁があると睨んできた…。では小野神社に影響を残した小野氏族とは何処から出てきたのだろうか?。今回は…、なんで祖家の影響力の強いはずの神社に、いきなり小野氏族の祖神を祀る事になったのか?、その経緯が焦点となる。

(´(ェ)`)

~目次~

- 欠史八代が実在性しないとされるワケ。

- 6代日本足彦国押人命と天足彦国押人命、そっくり兄弟。

- 東国の小野神社と、オシヒト兄弟の繋がり。

- 西国にもあった!?。小野神社とオシヒト繋がり。

- なんでここに伊豆山地主神の来宮神?

- 東西小野神社の共通点?

- 武蔵国の小野氏族とは何だったのか?

瀬織津姫と九頭竜神を繋ぐ?。オモイカネ兄弟の天表春命・天下春命レイライン。 - セキホツ熊の謎を追え!

天忍日命は九頭竜神の手先、天つ神系出雲族・天穂日命と似て非なるワケ? - セキホツ熊の謎を追え!

欠史八代が実在性しないとされるワケ。

その前に、まず欠史八代を説明しなければなるまい。

これは現在の有識者らが、2代綏靖天皇〜8代開化天皇の歴史が曖昧として、実在性を疑っている状況のこと。彼らが根拠としている記紀記載が極端に少なく、系譜の記載のみに限られている点にある。ま、宮下文書にある程度は書いてあるんだけどね…。

内容がヤバ過ぎて、マスコミ出版や有識者たちには全くスルーされてます。

(´(ェ)`)

何がヤバいかというと…。理由はいろいろですが…。

古事記・日本書紀成立の8世紀以降は、歴代皇后は皇族の血筋でなければならないと、後付けのルール変更があった。このとき富士古文書中2代〜8代皇后記載は、皇族同士の近親婚に修正されなければならないというジレンマに陥った。

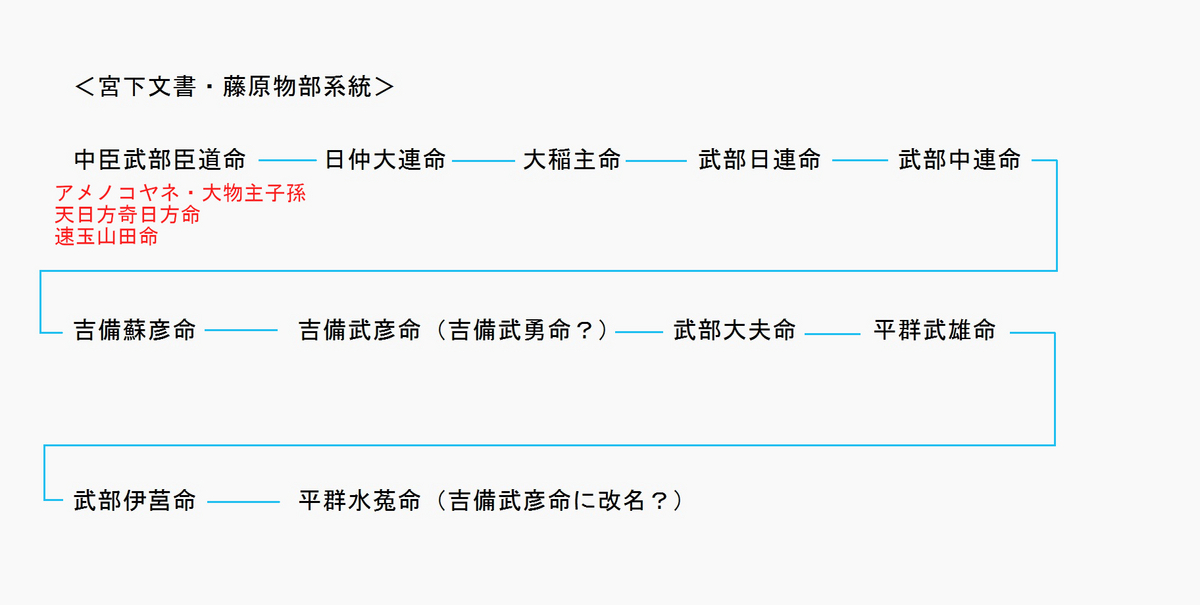

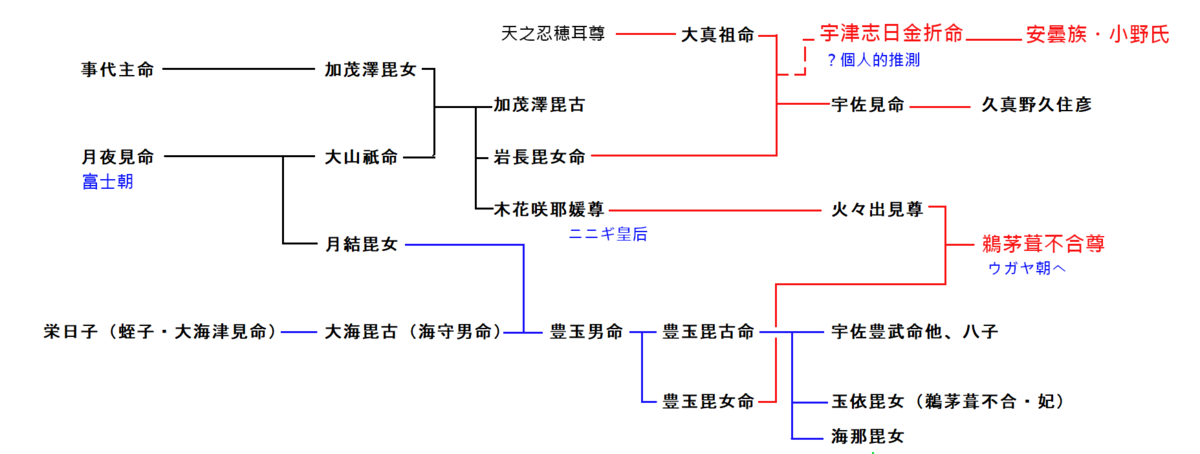

宮下文書における欠史八代皇后は、左臣フトダマ蘇我大伴系統『中臣祖家』と右臣アメノコヤネ・オオモノヌシ藤原物部系統『中臣武部』の交互で構成される。皇家を中心に三つ巴近親婚を交互に行っており、実質的に皇后専門の家系となっている。

宮下文書記述で判明することは…、記紀のウソを露呈させる。歴史のパンドラの箱が開き、権力者たちが記紀に沿って培ってきた既得権益も失墜してしまうわけだ。血塗られた歴史により、この驚愕すべき2つの高貴な皇后家系は歴史の闇に葬られた。

〜2つの皇后・中臣専門家系〜

▲中臣祖家=左臣フトダマ子孫、蘇我大伴系統。

▲中臣武部=右臣アメノコヤネ・オオモノヌシ子孫、藤原物部系統。

〜宮下文書歴代皇后〜

- 初代・媛蹈鞴五十鈴媛尊(51代ウガヤ弟・高座日多命娘)

- 2代五十鈴媛命(武部・速玉山田命1娘)

- 3代渟名底津媛命(祖家・彦湯支命2娘)

- 4代曲天豊津媛命(武部・大稲主命1娘)

- 5代世襲足媛命(祖家・蘇我政吏命5娘)

- 6代押日媛命(祖家・蘇我政我命2娘)

- 7代穂祖媛命(武部・吉備蘇彦命1娘)

- 8代欝色謎媛命(祖家・蘇我武日命1娘)

- 9代伊香色謎媛命(武部・武部大夫命3娘)

- 10代御間城媛命(武部・平群武雄命1娘)

- 11代狭穂媛命(武部・武部伊莒命4娘)

- 11代後妻・日葉酢媛命(狭穂媛命の妹)

- 12代播摩稲日大郎媛命(武部・平群水菟命娘)

以降記載なし。

こうしてみると『祖家』『武部』は、権力を持ちすぎたのかなと…。

10代崇神天皇時代。中央集権国家を目指していた歴代天皇にとって、権威を脅かす存在を後世に伝えるわけにはいかなかった。それは富士朝+九州ウガヤフキアエズ朝の旧勢力にも言えること。

故に2世紀初頭までに、12代景行天皇御子ヤマトタケルを蝦夷へ熊襲へ進軍させ、これを鎮圧させたわけだ。そして東国広域に残る祖家子孫らを、アメノホヒ出雲族やアメノオシヒ、桓武平氏と仮冒させ、東国に根強く残る富士山の歴史ごと、闇に葬ってきたと思われる…。武蔵一宮小野神社もそのうちの一社であったと睨んでいる。

※例えば、宮下文書では蘇我大伴系統であるタケミカヅチ・フツヌシら春日神を、ホツマツタヱ成立後は藤原氏祖として認識されている。

6代日本足彦国押人命と天足彦国押人命、そっくり兄弟。

日本足彦国押人命(6代孝安天皇)の皇后である押日媛命とは、祖家立后のシンボルである。ここに孝安朝と東国蘇我大伴と小野神社の接点を感じるのは熊オッサンだけだろうか?。その中でも…このオシヒト✕オシヒメ夫妻と兄弟が、前記事でご紹介した天津神大伴氏祖アメノオシヒの解明ヒントになっているのではないか?と睨んでいる…。

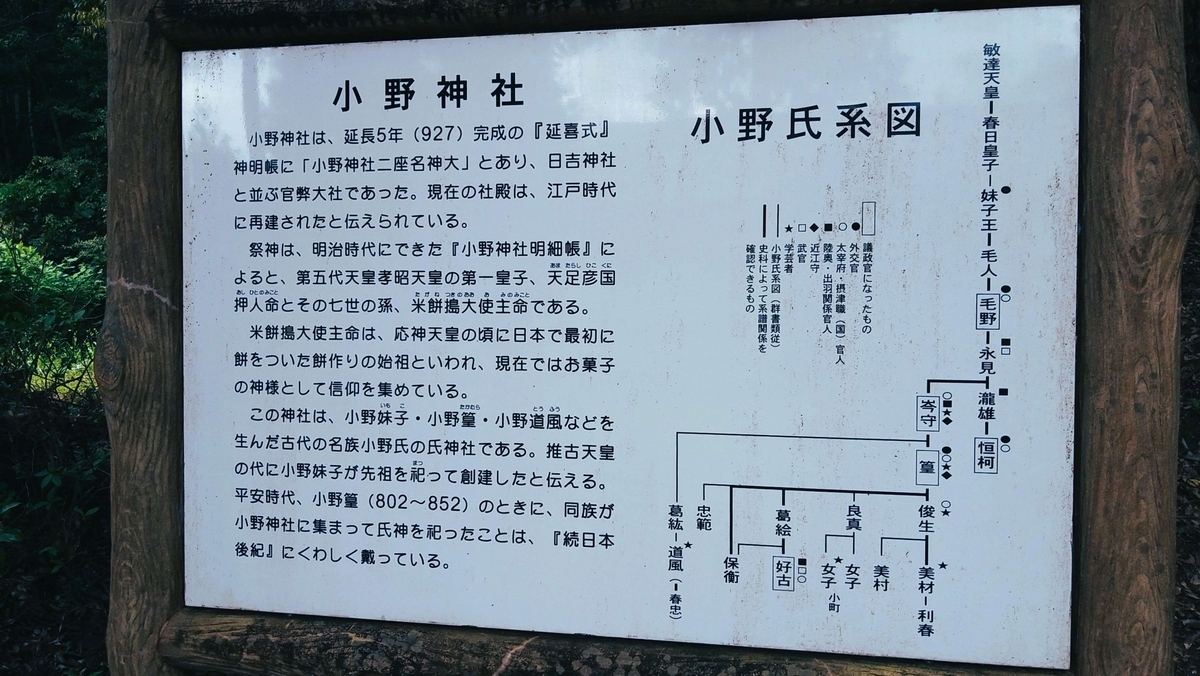

wikipedia小野神社によると、もともと小野神社には皇兄・天足彦国押人命が、小野氏祖として祀られていたという説あり。現在も境内摂社『安津社』にて弟・日本足彦国押人命(6代孝安天皇)が祀られているのが鍵となりそうだ。この時代、武蔵国でなにか大きな事件があったのかな?と…。宮下文書版の皇兄・天足彦国押人命を調べてみることにした。

〜天足彦国押人命とは?〜

◆wikipedia通説

6代孝安天皇の諱が、古事記における大倭帯日子国押人命、日本書紀における日本足彦国押人天皇。彼の皇后が押媛命(宮下文書表記・押日媛命)、同母兄の天足彦国押人命の娘となる。

彼の皇兄が古事記の天押帯日子命、日本書紀では天足彦国押人命のこと。他文献では天足彦国忍人命とも表記される。5代孝昭天皇と世襲足媛尊の第一皇子で、通説の和邇氏小野氏の祖と解釈されている。

▲兄・天足彦国押人命(和邇氏小野氏祖?)

▲弟・日本足彦国押人命(6代孝安天皇)

ここで名前が似ている点に注目、日本書紀ではほとんど同名。有識者が違和感を感じないところに、逆に違和感を感じざるを得ない(苦笑)。そう思っていたら…案の定、宮下文書にはしっかりとした御名をもっていた。

◆宮下文書

宮下文書版6代孝安天皇の諱は通説と同じ。

彼の皇后が、蘇我大伴系統の5代孝昭朝申食国政大夫・蘇日政我命の娘で、大伴蘇日命の妹である押媛命(宮下文書表記、押日媛命)となる。

6代孝安時代には悪疫流行があり、孝安天皇は皇兄を富士朝高天原や東北諸国(東日本)に奉幣使を遣わし祷祀させた。皇兄の諱を日本武彦眞仁命という。

▲兄・日本武彦眞仁命(通説では全く無名?)

▲弟・日本足彦国押人命(6代孝安天皇)

つまり、宮下文書版お兄さんにはしっかりした別名があったのに…。日本書紀では紛らわしい名前に変更されている。ここに、天足彦国押人命の末裔を称する小野氏族に違和感が生じるわけだ。これも押日媛命の巨大なバックボーン祖家を、誤魔化す為の策略かと。また記紀がそれぞれ似て非なる別名で扱っているのも、正史攪乱を目的にしているのではないだろうか?。

(´(ェ)`)

左解説5代孝昭天皇皇別説、右系図30代敏達天皇皇別説。。。

※安曇連和邇氏小野氏の出自は諸説あり。主に6代孝安皇別末裔説と、30代敏達天皇皇別末裔説と、ワダツミ系安曇族末裔説があるので注意。

※※駿河浅間大社の大宮司家(富士氏)は天足彦国押人命を祖とした和爾部豊麿にはじまると伝えられる。しかしこれが宮下文書によると、15代応神天皇の御子の隼総別皇子29世孫である阿祖山太神宮副司・福地又八良宗晴の次男。800年延暦噴火の避難先で、和邇部豊麿の娘の婿養子となったとされる。男系応神天皇子孫である。

※※※宮下文書には和邇氏小野氏の出自まで言及されていない。しかし、安曇族祖宇都志日金命が、ニニギ弟タマノオヤの可能性が高い。上の説とかけ合わせると、小野氏族は推定?八幡神タマノオヤ・イワナガヒメの末裔説が浮上してくる。

東国の小野神社と、オシヒト兄弟の繋がり。

wikipedia小野神社によると、3代安寧天皇18年2月初末の創建。宮下文書にはそれに関する記載はないが、それでも創建年に近い記述はありそうだ。ここから東国広域の祖家に近い関係が垣間見れるわけだ。

3代安寧天皇十三乙丑年(BC536)二月、国賊の残党が大挙して、陸奥(奥の国々)に乱入した。国造が殺害されて略奪が繰り返されていた。勅命にて、安房武正命・香取太良太命・鹿島武雄命・貫前政男命の四軍将に討伐させた。国賊討伐に全9年かかり、東北海の大島(場所不明)にて撃破されたとある。宮下文書と、現在の関八州一宮の社名と地名を参考するに…、いずれも祖家系子孫とみられるが…。

〜宮下文書安寧朝の四軍将〜

- 安房武正命(推定安房国、ウマシマジ子孫?)

- 香取太良太命(推定フツヌシ子孫?)

- 鹿島武雄命(推定タケミカヅチ子孫?)

- 貫前政男命(推定フツヌシ子孫?)

◯武蔵一宮『小野神社』(東京都多摩市一ノ宮)

〜主祭神〜

- 天下春命

- 瀬織津比咩命

- 伊弉諾尊

- 素盞嗚尊

- 大己貴大神

- 瓊々杵尊

- 彦火火出見尊

- 倉稲魂命

〜摂社〜

安津社:日本足彦國押人命(6代孝安天皇)

日代社:大足彦忍代別命(12代景行天皇)

しかし安津社って、安津見(アヅミ)とも読めそうだな…。安曇族ではないのかと?。

(´(ェ)`)

※古くは小野氏祖の天押帯日子命(6代孝安天皇の皇兄)を祀っていた説あり。また往古から瀬織津姫命を祀っていたという説もある。

※※小野社の正式名称は実は曖昧で、小野神社の名が確認される史料として太政官符があり、772年(宝亀3年)『多磨郡▢野社』と記載されている。小野氏族とは無縁の可能性も高いことが伺える。

ホツマツタヱ31文によると、安寧天皇の称え名がタマデミ、斎名シギヒト。タマデミとは、朝日によって今までの不安が喜びに変わるという意味が込められた。また後述する6代孝安天皇の陵墓タマデ(奈良県御所市玉手)といい、これが現在の『玉手丘上陵(たまてのおかうえのみささぎ)』と見られる。先代タマデミの玉に影響された感がある。またホツマ版7代孝霊天皇時代、サカオリ(酒折)のタケヒテルが『タマガワの神宝書』を孝霊天皇に献上したとのこと。それを出雲?へ保管することにしたという。これは暗に出雲族を指しているのか?(調査中)。

いずれにせよ、この時代の『タマ』に対する認識が見えてくる。

最期に、宮下文書6代孝安時代の日本武彦眞仁命が小野神社に来た可能性を考えてみると…。宮下文書記載の東国における祷祀場は特定できない。ただ武蔵一宮小野神社はこのとき既に創建されており、武蔵国の中心エリアであった。さらには東山道武蔵路の上野国新田と下野国足利へ抜ける要衝である。もともと武蔵国はウガヤフキアエズ朝〜12代景行天皇時代と、祖家系フツヌシ子孫の管轄国であった。祖家系の母と妻をもつ6代孝安天皇が、武蔵国『小多摩関戸』を訪れた可能性はかなり高いのではないかと…。もっと言えば、小野神社境内摂社『安津社』に祀られている日本足彦國押人命は、この宮下文書記載と一致しているのではないかと…。

いずれにせよ、小野大神は単なる水辺の水神ではなく、東国鎮護のうちの一社だったとみている。それが戸隠と富士山・高千穂峰からのレイラインのクロスポイントとして存在しているのかなと想像する…。さらには後述のように、平将門のような西国にとっての反乱分子平定に一役噛んでいるのかもしれないと。。。

瀬織津姫と九頭竜神を繋ぐ?。オモイカネ兄弟の天表春命・天下春命レイライン。 - セキホツ熊の謎を追え!

西国にもあった!?。小野神社とオシヒト繋がり。

宮下文書6代孝安時代の記述にはまだ続きある…。

6代孝安天皇時代BC392年。勅令にて南西(西日本)にも奉幣使を派遣し、皇弟・政彌武彦太命が任じられる。なんと皇弟もいて、西国へも派遣されていたというのだ。最終的に悪疫は、国中浦々島々まで沈静化。人民は天皇の徳を頌賀して、みなの崇敬を集めたとのこと。

続くBC313年、筑紫島北西の島々に国賊の残党が集結し、筑紫は大いに乱れたという。6代孝安天皇自ら元帥となり西征、副将が政彌武彦太命と吉備蘇彦命であった。この西国派兵先、祷祀場の比定地は不明。

で今回…。たまたまネットで面白い神社『小野神社』を発見した。御祭神がなんと押媛命と吉備武彦命。あくまで比定地候補?として...ご紹介する。

◯『小野神社(総社神社)』(広島県府中市元町)

〜小野神社〜

- 押媛命(6代孝安天皇皇后)

- 吉備武彦命(吉備国惣領)

〜総社神社(小野神社の右手?)〜

- 国常立神

〜東西の桜ヶ丘つながり?〜

▲小野神社(東京都多摩市聖蹟桜ヶ丘駅ちかく)

6代孝安天皇皇兄・天押帯日子命説あり?。

▲小野神社(広島県府中市桜ヶ丘南側)

6代孝安天皇皇后・押媛命。

小野神社は創建不詳ながら、往古から存在していた。もともとは『小屋(こや)神社』と呼ばれて、すぐ北側の住宅街付近に存在していたらしいのだが。奇しくもその付近の住宅街を桜ヶ丘という(苦笑)。もともとこの土地には備後國十四郡総社が存在しており、1688年以降小野神社が近隣より遷座され社地が整備統合、現在は小野神社隣に小さなお社(総社神社)が並祀されているようだ。

839年(承和6年)には京都から小野氏族・小野恒柯が来て崇敬した。844年に太宰少弐となり大宰府へ赴任した人物。神社すぐ南隣にはツジ遺跡あり、近年調査では国府と思われる遺構や出土品が多数見つかっている。『吉田寺』という備後中枢に関与する寺院の比定地とされる。

次に御祭神の吉備武彦命を説明すると。

もともと木日津(吉備・備前・備後)は、神武天皇時代のオオモノヌシ御子・顕国玉命53世・中臣政屋多知玉命を国造とした国。中臣武部の影響力は、10代崇神時代の四道将軍派遣以前から強かった。

周辺には三備一宮『吉備津神社』があり、御祭神も吉備武彦命となる。宮下文書版吉備・平群・物部・藤原始祖は右臣アメノコヤネ・オオモノヌシであり、藤原物部系統は直系の同祖となる。wikipediaによると、吉備氏は7代孝霊天皇の第3皇子とされ、平群氏は武内宿彌子孫とされているので注意。

上記6代孝安天皇西征では、副将が政彌武彦太命と吉備蘇彦命であったわけだが、小野神社御祭神の『吉備武彦命』は、吉備蘇彦命の御子吉備武勇命のことか?。だとすればヤマトタケル東征副将・吉備武彦命は玄孫となる。宮下文書でも判別・比定がめちゃくちゃ難しいのに、通説やwikipediaではこれらがごちゃまぜにされている感がある。

〜宮下文書版武部吉備氏?〜

- 6代孝安朝太臣国政大夫:吉備蘇彦命

- 7代孝安朝太臣国政大夫:吉備武彦命

- 10代崇神朝四道将軍:吉備彦命

- 12代景行朝大臣国政大夫:平群水菟命

※後に平群水菟命が吉備武彦命と改名、ヤマトタケル東征にて大伴武日命とともに副将となる。

因みに吉備津神社御祭神の吉備武彦命は、通説吉備津彦の弟・稚武彦命の孫とされているが...。稚武彦命(一部誤植か?雅武王命?)は神代ニニギ朝時代の神と混同されているようだ。タケミナカタとともに北中国守護司頭長の家を賜われ、彼の兄弟は祖家系統となる。タケミナカタ・タケミカヅチ・フツヌシ四兄弟であった。

なんでここに伊豆山地主神の来宮神?

googleマップ上、備後国小野神社周辺には荒神信仰が多い印象がある、伊豆谷荒神社という社もみられる。そして熊オッサンが注目したのは、境内にはすぐ東側にある『木野宮』の遥拝所がある点だ。伊豆神信仰があったのだろうか?。

◯『木野宮神社』(広島市府中市元町)

~御祭神~

- 日本武尊

当地の地主神で、往古より崇敬されていた。

『木野宮荒神社』旧社地が古屋敷と呼ぶようで、先述の『小屋(こや)神社』というのは地名由来とみられる。木野宮とはもちろん静岡県熱海『来宮神社』の事で、現在の御祭神は五十猛命・日本武尊・大己貴命ではあるが、『走湯山縁起』では伊豆山神社の地主神であるされる。

それにしても...、何故こんなところに伊豆来宮神を地主神として祀る必要があったのか?。やはり安曇族本貫地伊豆山、熱海日金山イワナガヒメの存在が浮上する。。。

(´(ェ)`)

東西小野神社の共通点?

で、この東西小野両社のラインを引くと、なんとあの比叡山延暦寺『文殊楼』と寸部の狂いもなくドンピシャなのだ!。

前記事でも書いたように、武蔵一宮小野神社の本地垂迹が文殊菩薩。日吉大社摂社『産屋神社』の鴨別雷命の本地垂迹も文殊菩薩。小野道風神社摂社にも文殊神社が存在する。

やはり文殊菩薩が、イワナガヒメ末裔小野氏族解明の大きなヒントなのか…?。

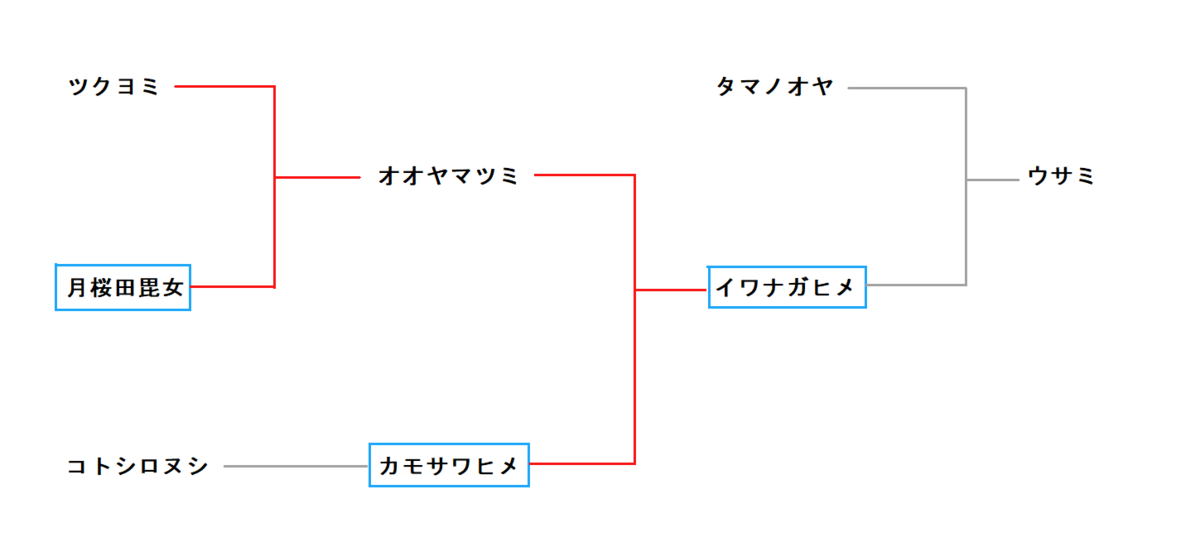

また埼玉県秩父郡小鹿野町伊豆沢『伊豆沢文殊堂』、長野県長野市鬼無里東京二条『加茂神社』の近くにも文殊堂がある。三人よれば文殊の知恵というように、文殊菩薩とは『いつき三女神』に由来するのではないかと…。これが宮下文書版タマノオヤ御子?・宇都志日金命の母方に該当する。つまり安曇族の女系になるわけだ。

〜伊豆+月=いつき三女神?〜

①月桜田毘女命(ツクヨミ妃)≒瀬織津姫?

②加茂澤毘女命(伊豆三嶋神)≒速開都姫命?

③岩長毘女命(伊豆伊豆山神)≒速佐須良姫命?

①湍津姫命?

②田心姫命?

③市杵嶋姫命?

※宮下文書版カモサワヒメ=三嶋神=別雷命=寒川毘女命

〜安曇族女系祖先?〜

①武蔵一宮小野神社の文殊菩薩は瀬織津姫?。

②比叡山延暦寺の文殊菩薩はカモサワヒメ?。

③小野道風神社の文殊菩薩はイワナガヒメ?。

〈加茂山解明①〉祓戸四柱浄化システム、阿祖山太神宮の宮守川の流れの見立か? - セキホツ熊の謎を追え!

※宮下文書視点から見ると、ワダツミ系と安曇族は別系統の可能性がある。

宮下文書研究家鈴木貞一が推測を示したように、タマノオヤ御子・宇都志日金命が安曇族なのであれば、和邇氏小野氏族の祖の可能性も大きいわけだ。となると彼らはこのいつき三女神の女系末裔であるわけで、特に重視していたと思われる。

もっといえば天足彦国押人命よりも、むしろ文殊菩薩いつき三女神を小野氏祖としている可能性はないだろうか?…と。

武蔵国の小野氏族とは何だったのか?

そもそも武蔵国も小野神社も祖家に縁が深く、飛鳥時代の小野妹子が誕生する前から存在していた。そこに小野氏族が介入せざる得ない事情があったのではないかと…。

785年藤原種継暗殺事件を受けて大伴氏は失脚し、全国的インパクトを残した。

通説ではこの大伴氏は伴氏として続くが…、宮下文書ではこのタイミングを境に、伴氏は別氏族へすり替えられた可能性あり。宮下文書では平城天皇?勅命にて、延暦噴火後806年(大同元年)阿祖山太神宮避難活動の功績を称え、太田真長と羽田宗治の二人に『伴氏』を賜っている。おそらく各地に残る祖家と富士朝氏族の黒歴史を、きれいに闇に葬り去る必要があったのだろう。武蔵国史を撹乱する目的もありそうだ。

また天足彦国押人命を氏祖としたのも、祖家の影響力の廃除にあったとみられる…。天足彦国押人命自体そんな状況から出てきた附会の人物なのだろう。

〜武蔵国司の変動〜

・大伴国道(在任825年)大伴系

・大伴国道(再任826年)大伴系

・石川河主(在任830年)蘇我系

・佐伯利世(在任845年)大伴系

↓

↓

↓

・藤原利仁(在任901年)

・小野隆泰(在任924年 )小野氏

・源仕(不明)嵯峨源氏渡辺綱の祖父

・日奉宗頼(在任932年 )日奉氏、大伴祖神アメノオシヒ末裔?。

・藤原秀郷(在任940年)

※その攪乱に小野氏族が利用された。平安期のタイミングで小野氏族が入り込んでおり、直後にアメノオシヒ末裔・日奉宗頼が入っている時期がかなり怪しいかと。。。

924年武蔵国を国司として任された小野隆泰は、あくまでもエージェント的立場であり、小野大神と小野氏祖とは基本的には無関係であったろう。官位の低い和邇氏小野氏族たちは、歴史修正の流れに利用されて、藤原他氏排斥の政略に巻き込まれたのではないかと…。富士朝大宮司タマノオヤ子孫?小野氏族は、朝廷の富士山噴火鎮魂祭祀のために東西の主要鎮護社に派遣されていた氏族なのではないか?と思われる。

朝廷からはいいように扱われた側面もあるが、武蔵国政に関与できたのも事実。武蔵一宮小野神社にも関係し、小野氏族末裔横山氏等として武蔵国に定住していったのではないかとみている(諸説あり)。その結果として、末裔が小野大神とも深く関与していったとみている。こうして天押帯日子命以上に、文殊菩薩『いつき三女神』の一柱・小野大神瀬織津姫命を、小野女系氏祖として見立てていた可能性はありそうだ。

因みに、熊オッサンの推定ご先祖様武藤少弐氏にも、この武蔵国小野義孝流横山氏の女系遺伝子が入っている可能性あり。

(´(ェ)`)

次回はこの東西の小野神社レイラインをご紹介。

まだある?武蔵一宮小野神社の裏の顔。ズバリ『月』の顔?。

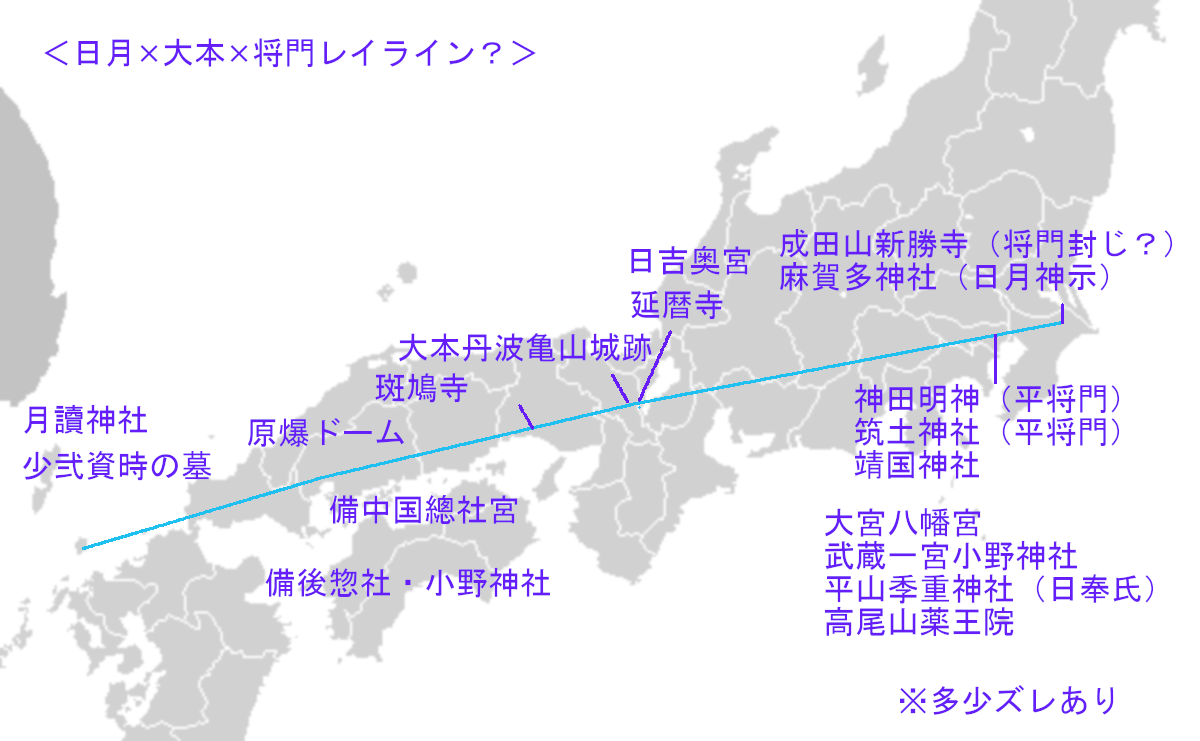

なんとなんと…東西小野神社ライン上に、成田山新勝寺、日月神示麻賀多神社、平将門神田明神、日奉氏平山季重神社、高尾山薬王院、出口王仁三郎亀山城址をはじめとする日本近代史?が大浮上してきた。

まさか熊オッサンも日月神示の神に操られていたのかなと…。

自動手書ならぬ自動神社巡り???。

もうてんやわんやのレイライン(´(ェ)`)

※地図はクラフトマップ使用。