鎌倉七瀬の一つ、『森戸大明神』(神奈川県三浦郡葉山町)

2022,11,26

前記事の続き。

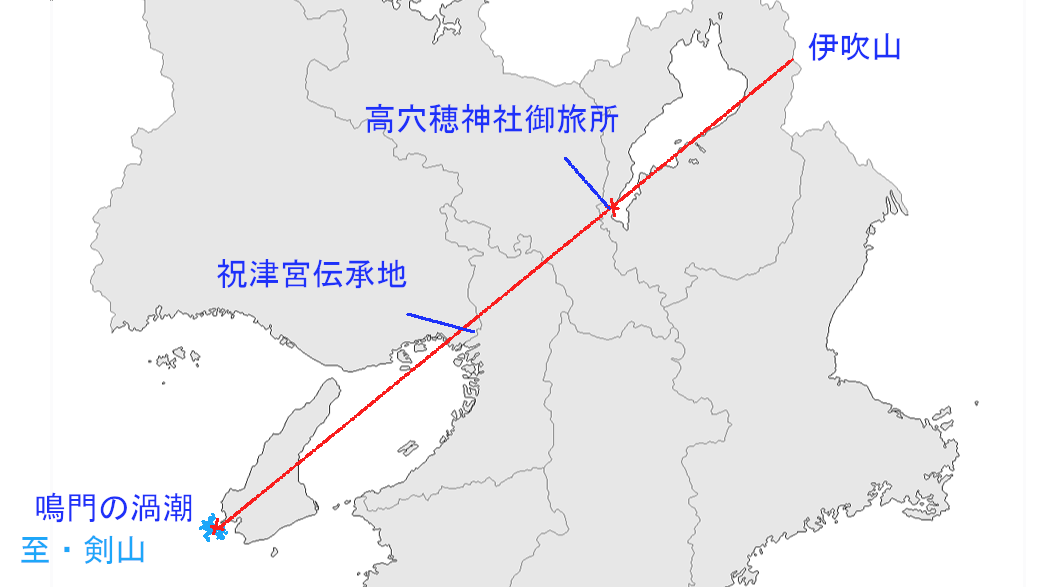

西国天皇勢力は、政治の嘘にはじまる禍を畏れ、その穢を、祓い流す祓い場として、琵琶湖〜宇治川〜淀川〜大阪湾〜鳴門渦潮の母なる大河の流れに見たてていた。この仕組みのための必要とされた強力水神チームが、祓戸四柱ではないかと。

今回も前記事からご紹介している、西国人のつくった『富士山なしの神道体系』を、上流から解明してゆく。前記事では、関係神社を伊吹山から説明する予定だったのだが、構成上の都合で琵琶湖からとなってしまった。今回は順序が引っくり返る区間もあるのでご了承ください。

ケガレ逆流してるかも...(´(ェ)`)

〈祓戸四柱①〉歴史の嘘がもたらした近江遷都と祓戸神、伊吹山・鳴門・剣山のレイライン。 - セキホツ熊の謎を追え!

~目次~

- 伊吹山にヤマタノオロチがいる理由。

- 女別當命とは?

- 桜谷から勧請された宇治川『橋姫』。

- 2つの宇治神社。

- 史上トップクラスの天皇家の『闇』、武内宿彌に謀殺されていた菟道稚郎子。

- 九州宗像三女神と淀川の接点か???

- 河口の神『ミシマ』登場。なぜオオヤマツミが百済神なのか?。

- 河口の水戸神、ミシマと『伊豆能売』

- カモサワヒメ祭祀のエキスパート?『永井氏』

〜周辺神社(追記あり)〜

- 伊吹山

- 高穴穂宮跡(12代景行天皇拠点)

- 唐崎神社(女別當命)

- 建部大社(ヤマトタケル・タマノオヤ)

- 戸隠神社(タヂカラオ・九頭龍神)

- 佐久奈度神社(祓戸四柱)

- 宇治神社(菟道稚郎子)

- 宇治上神社(菟道稚郎子)

- 橋姫神社(瀬織津姫)

- 御香宮神社(神功皇后)

- 平等院鳳凰堂

- 三栖神社(40代天武天皇)

- 與杼神社(豊玉姫・速開都姫)

- 石清水八幡宮(八幡大神・イワナガヒメ?)

- 離宮八幡宮(石清水八幡宮元宮説あり)

- 水無瀬神宮(後述)

- 意賀美神社(タカオカミ)

- 三島鴨神社(古名・幾島大明神)

- 難波大隅宮跡(応神天皇行宮)

- 姫嶋神社(アメノヒボコ妃アカルヒメ)

- 難波宮跡(16代仁徳天皇拠点)大川

- 御霊神社(瀬織津姫・鎌倉景政)土佐堀川

- 由良湊神社(速秋津日古神・速秋津比売神)

- 鳴門の渦潮

- 剣山

- 剣山奥宮

- 高照院大日寺

- 野々宮神社(野槌神=カヤノヒメ)

- 桂浜

- 薩摩一宮・枚聞神社

- 池田湖付近

- 開聞岳(薩摩富士)付近

※カヤノヒメは記紀版オオヤマツミ妃

※かなり適当な地図なのでご了承くださいm(__)m。

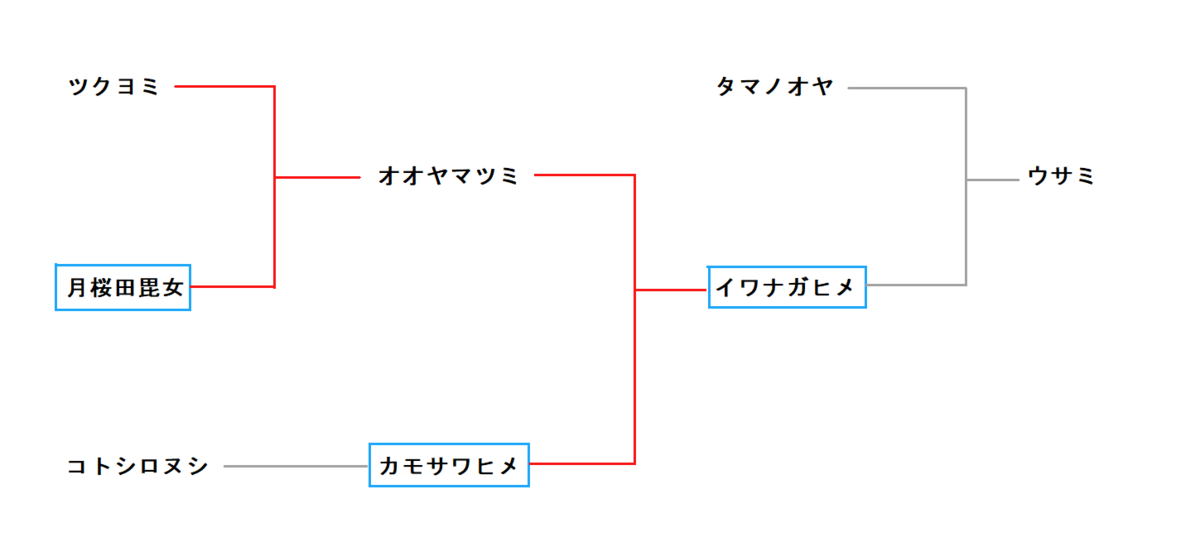

〜祓戸四柱・熊オッサンの推測(´(ェ)`)〜

- 瀬織津姫命 =湍津姫命=月桜田毘女?

- 速開都姫 =田心姫命=カモサワヒメ?

- 速佐須良姫命=市杵島姫命=イワナガヒメ?

- 気吹戸主命 =オオヤマツミ?

※本居宣長によると、瀬織津姫の別名の一つが禍津日神。

※※宮下文書版カモサワヒメ=寒川毘女命=三嶋神=別雷命。コトシロヌシ娘。オオヤマツミ妃。イワナガヒメとコノハナサクヤヒメ母。

※※※ホツマ版イワナガヒメ=速佐須良姫命ハヤコ=ヤマタノオロチの転生と明記されている。

〈祓戸四柱①〉歴史の嘘がもたらした近江遷都と祓戸神、伊吹山・鳴門・剣山のレイライン。 - セキホツ熊の謎を追え!

伊吹山にヤマタノオロチがいる理由。

伊吹山には、西南麓岐阜県側に伊富岐神社、東南麓滋賀県側に伊夫岐神社がある。御祭神には違いがあれど、共通点としては出雲神話のヤマタノオロチが関係していたという。

その理由は不明なのだが、スサノオ由来の草薙神剣をもつヤマトタケルだけあって、ヤマタノオロチが関係しているのもわかる…。ただし、ホツマツタヱでは、ヤマタノオロチ=速佐須良姫ハヤコでもあるわけだ。あくまで一つの見方に過ぎないが...、これが祓戸四柱が絡んだ神社だと知ると見方もガラリと変わる。宮下文書においても、ヤマトタケルが死去するきっかけとなった山だけに、父・12景行天皇も特別な想いがある聖地なのではないかと…。西国人たちがつくった祓戸の浄化システムは、この伊吹山を起点としているとみられる。

◯『伊夫岐神社』(滋賀県米原市伊吹)

〜御祭神〜

- 伊富岐大神

- 素盞嗚尊

- 多多美比古命

〜摂社〜

- オオヤマツミ

- ホムスビ

※式内社・伊夫岐神社に比定。

祭神に関しては、雷速比古命、気吹男命、天之吹男命、素盞鳴尊など諸説あり。明治以降、八岐大蛇神霊が祀られ始めたが、昭和18年以降から伊富岐大神と称された。

◯『伊富岐神社』(岐阜県不破郡垂井町)

〜御祭神〜

- 多多美彦命

- 八岐大蛇

- 天火明命

- 草葦不合尊

※創建不詳。713年(和銅6年)以前。

多多美彦命は夷服岳神、気吹男神、伊富岐神ともいう伊吹山の神

女別當命とは?

唐崎神社は、697年創建の日吉大社境外摂社。七瀬祓の一か所と定められ、7月に『みたらし祭り』が行われるという。七瀬祓の一つ。12代景行天皇が晩年過ごした高穴穂宮跡から1.5kmほど東南に位置する。

◯唐崎神社(滋賀県大津市)

〜御祭神〜

- 女別当命(由緒書表記:女別當命)

Googleマップを見ると、日吉大社から近江一宮・建部大社へとレイラインを構成しているのがわかる。御祭神…に注目、女別當命(わけすきひめのみこと)という。熊オッサンは目が悪いので、フツーに『女 別雷命』と読めそうなきもするのだが…。比叡山は富士山の見立てであり、宮下文書研究家鈴木貞一氏は、日吉大社御祭神オオヤマクイをオオヤマツミと同神と述べている。宮下文書におけるオオヤマツミ妃・カモサワヒメは、京都や鎌倉ともに七瀬祓と関係あり。この水神女神がカモサワヒメの可能性はないだろうか?…。

(´(ェ)`)

桜谷から勧請された宇治川『橋姫』。

wikipedia『橋姫神社』によると、646年(大化2年)宇治橋を架けられた際に、上流『桜谷』の地で祀られていた瀬織津姫命を分霊して祀ったのが始まりとされる。

◯『橋姫神社』(京都府宇治市宇治蓮華)

〜御祭神〜

- 橋姫≒瀬織津媛?

前記事で述べたように、桜谷とは瀬田川の上流『佐久奈度神社』を指していると思われる。ただしこちらの創建が669年(天智時代8年)、佐久奈度神社よりも創建が早いのはどういうことか…?。佐久奈度神社の方は、大津京遷都の折に三柱を祀って創建したといわれており、現在も本殿は三間社流造だという。単純に考えても、佐久奈度神社創建前の23年間は、『桜田社』という別名もあり。つまり桜谷では、瀬織津姫命一柱だけを先行的に祀っていた可能性もありそうだ。

※因みに…熊オッサンの推定母方ご先祖さまの一人、小野寺禅師太郎道綱だが。1221年(承久3年)承久の乱にて、京都宇治橋で討死している。橋姫にお世話になっていたのかもしれない。

(´(ェ)`)

2つの宇治神社。

宇治川とは…。

通説では、大山守皇子がこの宇治川渡河中に、渡し守に扮する仁徳天皇側の手の者に水死させられた場所。西岸の平等院鳳凰堂の鎮守の縣神社には、富士山の象徴神コノハナサクヤヒメが祀られている点にも注目する。

通説を説明すると。

もともと15代応神天皇の菟道稚郎子皇子が皇位継承権を持っていた。兄である大山守皇子は、皇位継承を得られなかったことに腹を立て、クーデターの動きを見せていた。これを察知した異母兄弟の大鷦鷯皇子(のちの16代仁徳天皇)と菟道稚郎子皇子の協力によって、計画は阻止されたという。その後なぜか、菟道稚郎子は仁徳天皇に皇位を譲って自殺した。まあ…宮下文書岩間本を読んだ後に振り返れば…、美談すぎるゆえに陰謀の匂いがプンプンしてくるわけだ。

◯『宇治神社』(京都府宇治市宇治山田)

〜御祭神〜

- 菟道稚郎子命

◯『宇治上神社』

〜御祭神〜

- 菟道稚郎子命

- 応神天皇

- 仁徳天皇

すぐ隣合わせの宇治神社・宇治上神社は、二社一体の存在であった。延喜式には、宇治神社二座とあり、もしかしたら…もう一座は、当地水死説のある大山守皇子ではないのだろうか?と…。陵墓は『菟道稚郎子尊宇治墓』(京都府宇治市)といわれている。

そしてなぜか、菟道稚郎子の神社を『七瀬祓』めぐりしていた。

史上トップクラスの天皇家の『闇』、武内宿彌に謀殺されていた菟道稚郎子。

皆さんもうご存知のように…、宮下文書と通説は大きく異なる。宮下文書版大山守皇子は、応神天皇により東国へ派遣され、富士朝阿祖山太神宮の大宮司家(宮下家)の誕生となっていたわけだ。どうやらこの時の影響が、記事後半に後述する三島鴨神社創建にも波及していそうなので、おさらいしてみよう。

(´(ェ)`)

富士朝+応神合体計画、待望の菟道稚郎子皇子をなき者にしたのは仁徳天皇と武内宿禰だった??。 - セキホツ熊の謎を追え!

幻しの宇治天皇『菟道稚郎子』と坂上田村麿による祭祀、そして瀬織津姫登場!?。 - セキホツ熊の謎を追え!

〜岩間本『開闢神代暦代記』p273〜

天皇即位五甲午年、諸国の海守、山守部を定めた。一皇子阿計日登王を、山守部の職に勅命した。 これより阿計日登皇子諱を改め、大山守皇子と称し、福地山高天原に於いて、国中の山を司ると共に、阿祖山神宮の大宮司長となった。

〜岩間本『開闢神代暦代記』p275〜

即位三十七丙寅年六月十日、武内宿弥を勅使として、三国第一山の勅額及び、神功皇后の弓矢を、大山守皇子に賜わる。

このように15代応神天皇は、『海守』と『山守』に国土管理?をさせるという壮大な計画があったようで、大山守皇子はこの山守部を賜っていたようだ。これは、宮下文書版アマテラス時代のヤマツミ(ツクヨミ)とワダツミ(ヱビス)の管理体制を彷彿とさせる政策だ。応神天皇が、いかに富士朝回帰主義であったのか伺える。wikipedia大山守皇子によると、菟道稚郎子皇子立太子の時点で、山川林野の管掌を任されていたとある。ただ残念ながら宮下文書には、この山守の職の範囲がどの程度のものであったのか?…までの記載がない。また、海守部が誰だったのかも記載なし。

※神功皇后は富士朝復興に尽力していた人物、富士朝+東国側からも待望視されていたようだ。いつか別記事で纒めたい。

そして…大鷦鷯皇子と武内宿彌側に謀殺されたのは菟道稚郎子のほうであった。岩間本によると、即位四十一庚午年(310年)応神天皇崩御後、武内宿彌が菟道稚郎子に自決を迫ったという。素人オッサンの勝手な想像だが、背景には大鷦鷯皇子に孫娘・磐之媛命を嫁がせた武内宿彌命が、菟道稚郎子を裏切り、自決に追い込ませたようだ。

富士朝大宮司+東国勢力はこれに激怒して、山守部大山守皇子を奉り、西国天皇勢力と対決したとみられる。これを後世の誰かが、別人にすり変えた可能性あり。。。

▲菟道稚郎子皇子(とどろわきのいらつこ)

▲宇治能和紀郎子皇子(うじのわきのいらつこ)

こうして宇治能和紀郎子率いる皇軍が、大山守皇子率いる富士朝+東国軍を討伐するため、福地川(富士川)まで進軍してくる。その間、密かに大山守皇子は、相模国大山に潜んでいた。宇治能和紀郎子が、大山守皇子に容姿が似ていた東国軍サルタヒコ子孫佐田彦命の溺死体を、大山守皇子と誤認して大和国『奈良山』へ送った。

つまり通説を宮下文書的に正すと…。大山守皇子らしき人物が溺れたのは、宇治川でなく富士川。さらに現在の奈良県奈良市法蓮町『那羅(なら)山墓』に埋葬されているのは、大山守皇子ではなくて、佐田彦命となる。

西国天皇勢力はこの富士川戦では勝利はするものの、すぐそこに東軍の巻き返しが迫っていた。皇軍にとっては、富士朝に派遣された大山守皇子さえ討ち取りさえすれば良いわけで、朝敵行為で東北神を怒らせて祟られるのは藪蛇だ。また富士朝周辺で神殺しをすれば、家臣や兵たちに動揺が広がる。ヤマトタケル東征時と同じメカニズムだろう。

皇軍側から、『両軍戦うの無益なるを説いた』との講和の打診があり、彼らは兵を撤収させた。

〜岩間尹著『開闢神代暦代記』p278仁徳軍の講和条件〜

一、大日本国中央に帝都は、定め置くこと。

二、 福地山高天原は、神代に復し、神都と定むること。

三、福地山一円は、神代の如く神地と定むること。

以上に依って目出度く和が講ぜられた。

これが空白の四世紀、吾嬬惣国による東西分断時代『東西分治』の幕開けとなる。東国には富士朝宮下家が拡散され、実質は富士朝氏族による統治体制となっている。ただ…、ヤマトタケル東征後では、東北国統治に副将・大伴武日が置かれているはずでもあり、彼の消息は不明。謎もかなり多い。

…何れにせよ、これがもし本当であれば?、史上最悪のクーデター事件なわけだ。

富士朝御祖霊信仰を再興しようと意気込んでいた15代応神天皇は、さぞ無念の思いをしたことであろう。こうしてみると、現代に残る全国的な応神天皇信仰の正体というのは、御霊信仰(祟り神信仰)的要素を内包させているのではないか?と…。かつては腹心として誰よりも信頼していた武内宿彌が、神功皇后の富士朝復興計画にもドロを塗ったわけだ。全国的にみられる応神天皇・神功皇后・宗像三女神の鎮魂祭祀の裏には、このような鎮魂の意味合いもあったのか?…と。

となると、比売大神(宗像三女神イトウ)とは、やはり応神天皇鎮魂の祓い神の意味合いもあるのではないかと…。着目すべきは、祓戸四柱と宗像三女神イトウの共通点が、景行年間前後のホツマツタヱ成立にて初めての登場した、比較的新しい御神霊であることだ。

〜八幡大神とは〜

- 誉田別命(15代応神天皇)

- 比咩大神(一般的に宗像三女神)

- 息長帯姫命(神功皇后・応神天皇の母)

※宗像三女神≒祓戸四柱三神???

- 湍津姫命=月桜田毘女命?

- 田心姫命=カモサワヒメ?

- 市杵島姫命=イワナガヒメ?

ネット上でもよく散見される、瀬織津姫命と市杵島姫命の同神説がある。

16代仁徳天皇以降の天皇家は、この大いなる政治的嘘を、穢として背負ってしまった。さればこそ、宇治橋にコノハナサクヤヒメと瀬織津姫命と菟道稚郎子が祀られている理由も見えてくる。通説・大山守皇子が殺された場所といわれている理由も見えてくる。天皇家の負い目となるこの大事件を、祓戸大神に浄化させることを目的とした祭祀であった。

また、菟道稚郎子(通称・宇治天皇)信仰は東国へも伝播され、カモサワヒメ祭祀との関係が深そうだ。相模国寒川神社近くの『前鳥神社』の御祭神として祀られ、前述のように下野国寒川郷の野木神社にて寒川七瀬祓されていた。このように寒川毘女命(カモサワヒメ)の関与がチラついてみえるのだが...。ただ下野国には寒川毘女命の気配はどこにもなく、かわりに何故か宗像三女神もしくは田心姫命信仰が盛んな地域なのだ。

もし仮に、応神天皇の富士朝回帰主義を継ぐ、幻の『宇治天皇』が実現していたら?、富士朝の立場も大きく変わっていたのかもしれない。

九州宗像三女神と淀川の接点か???

◯『與杼神社』(京都府京都市伏見区淀本町)

〜御祭神〜

- 豊玉姫命

- 高皇産霊神

- 速秋津姫命

宇治川に山城国桂川が迫ってくる、その合流地点付近。平安時代初期に、肥前一宮・與止日女神社から淀大明神を勧請し、現在は速秋津姫命が祀られている。

▲淀(よど)川 =與止姫?

△瀬田(せた)川=世田姫?

また與止日女命が、別名を世田姫という。また神功皇后の妹であるという解釈にも注目する。応神天皇や神功皇后は筑紫にも難波にも関係伝承が多いという共通項がある。

淀川の歴史を語る上では、重要な神社だと思われるが…。個人的には、前述の宗像三女神≒祓戸四柱の接合点ではないかとみている。記事の関係で、與止日女命はまた別記事で考察する。

(´(ェ)`)。

◯『石清水八幡宮』(京都市八幡市八幡高坊)

石清水八幡宮の元宮は諸説あり。この三島地域北岸に隣接する山城国『離宮八幡宮』(京都府乙訓郡大山崎町大山崎西谷)も、元宮であったといわれている。

当ブログでは、宇佐神宮比売大神イトウは、イワナガヒメではないかとみている。宮下文書版伊豆大神イワナガヒメの息子がウサミであり、現在も地名・伊東市宇佐美が残っている。本拠点が伊豆半島伊東市『イトウの宮』であった(詳細は別記事にて)。

前述のように、ホツマツタヱではイワナガヒメ=速佐須良姫ハヤコの転生と解釈される。

<まとめ+追記>八幡神と比売大神イトウの正体わかった!宇佐神宮・伊豆山神社・天孫降臨・八王子権現のまとめ。 - セキホツ熊の謎を追え!

河口の神『ミシマ』登場。なぜオオヤマツミが百済神なのか?。

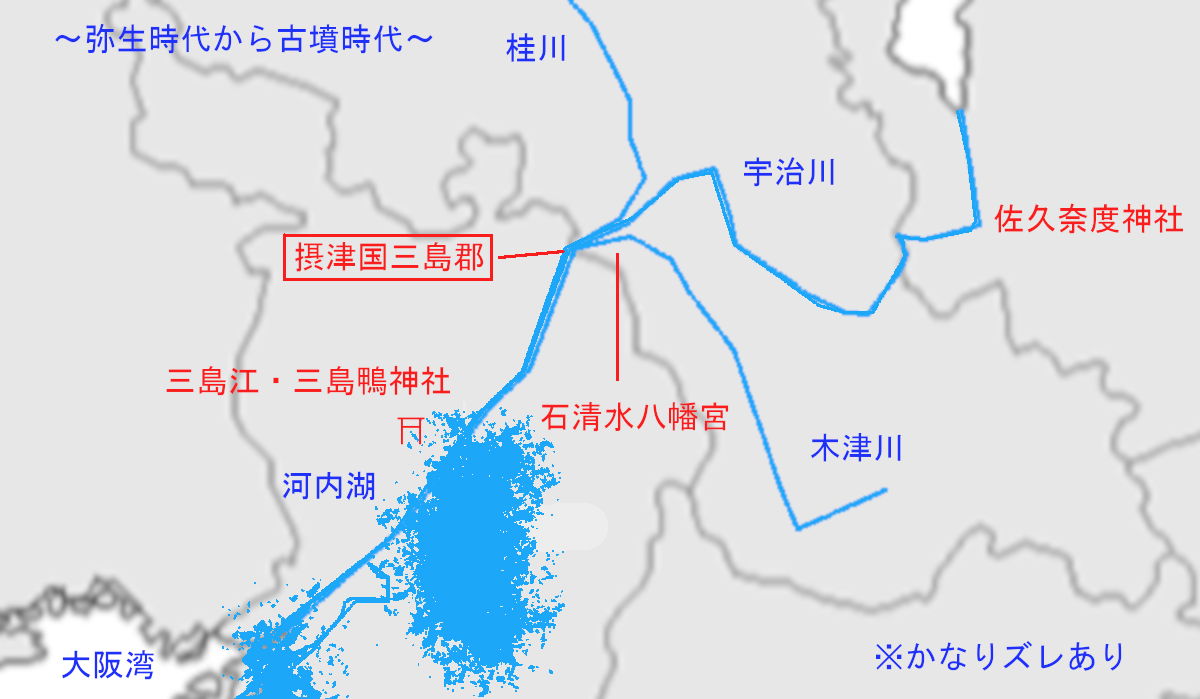

淀川水神祭祀のカギとなるのが、この摂津国三島郡であろう。

古代に三島郡としてすでに存在しており、701年(大宝元年)大宝律令において、三島上郡と三島下郡に分裂した。現在の石清水八幡宮の北対岸域を指している。

弥生時代後期〜古墳時代にかけて、この淀川下流域には『河内湖』という大きな湖があり、この三島郡から三島鴨神社あたりが河内湖河口であることが分かる。古来からの桂川・宇治川・木津川の合流点であり、三つ巴の河川なので氾濫の歴史があり、日本書紀曰く323年(仁徳11年)に左岸・枚方丘陵沿いに、日本最古とされる『茨田堤』が作られた。さらに豊臣秀吉が淀川右岸堤防を築く。このような経緯からも水神祭祀が必要とされたのだろう。現在この合流点左岸右岸を、三島神カモサワヒメと石清水八幡神妃イワナガヒメが、淀川の水神として祀られているような見方もできそうだ(妄想)。

◯『三島鴨神社』(大阪府高槻市三島江)

〜御祭神〜

- 大山祇神(宮下文書版カモサワヒメ夫)

- 事代主神(宮下文書版カモサワヒメ父)

~摂社~

- 八幡社

- 唐崎社

- 大将軍社

- 厳島神社

- 竃神社

ほか

wikipedia三島鴨神社によると、伊予一宮・大山祇神社、伊豆一宮・三嶋大社と並んで『三三島』と呼ばれた。社伝によると、日本で最初の三島神社(山祇神社)であり、当社から伊豆三嶋への根源社として御霊分けされているという。この辺りは宮下文書と全く違う見解なので注意。

前述のように、三島江=河内湖の河口であったのだ。三島鴨神社HPによると、三島江とよばれる地域が大阪湾入江の中心部にあり、茨田堤を造成の折、仁徳天皇が淀川守護として御島(みしま)へ勧請したものだという。御祭神オオヤマツミが、淀川のみならず王都難波を守護していた、神妙幽玄な景観の神社であったという。

※かなり適当な地図なのでご了承くださいm(__)m。

しかし大問題なのが...、16代仁徳天皇は、このオオヤマツミを百済国から勧請したというのだ。神道は基本的に御祖霊信仰であり、大陸由来の神々は少ない(スサノオ・金山毘古命など例外もある)。しかし根源を辿れば、富士朝先住民阿族は、大陸由来という見方も出来る...(苦笑)。

これは前述のように、仁徳天皇がどういう人物なのかを考えればよい。16代仁徳天皇と武内宿彌は、富士朝を黙殺しなければならなかった立場にあり、オオヤマツミが富士朝由来であることがマズイのだ。

宮下文書から推測するに、昔から西国人は、渡来系帰化人をこのような誤魔化しのテクニックを用いて、隠蔽しようとしていた節がある。例えば、平安時代の坂上田村麿も渡来系東漢氏ではなく、富士朝神官家系サルタヒコ子孫となる。前述の唐崎神社の『唐』も同じ理由であろう。アメノヒボコ来日を発端として…日本史は渡来人帰化人説に、めちゃくちゃに利用されている事になる。

この17世紀以前の三島鴨神社は、『幾島大明神』と呼ばれていたこともあるようだ。淀川の川中島にあった当社を、豊臣秀吉が淀川右岸堤防を築いた折り、三島江村側へ遷座したという。また江戸時代になると、高槻藩主で淀川守護をしていた永井公が、破格の尽力で社域を整備したとのこと。『三島鴨神社』もこのときから称している(後述)。

河口の水戸神、ミシマと『伊豆能売』

つまり鴨三島神社は、河内湖河口に位置しており、祓戸四柱のうち『河口』で穢を待ち構えている水神は速開都姫命となる。これが、熊オッサンが速開都姫命が三嶋神カモサワヒメではないか?と思う理由の一つである。

また出雲国神魂伊豆之賣神社の由緒から推測すると、『伊豆能売』という。そもそも単純に、この速開都『速く・開いた・都』とは、阿族のルーツ富士朝高天原神都のことではないかと…。wikipedia伊豆能売によると、延喜式神名帳の記載ては、出雲国出雲郡の『神魂伊豆之賣神社』に伊豆能売が祀られているとされる。しかしその後、島根県出雲市西林木町の『伊努神社』に合祀されている経緯が確認されるものの、現在同社に伊豆能売の名はなく、速開都姫命が祀られているという。…となると、伊豆能売はどこに消えたのだろうか?。

また宍道湖の『賣布神社』も速開都姫命を祀っているが、これも河口に関係しているようだ。

◯『水無瀬神宮』(大阪府三島郡島本町広瀬)

〜御祭神〜

- 82代後鳥羽天皇

- 83代土御門天皇

- 84代順徳天皇

現在、大阪府三島郡にある水無瀬神宮。後鳥羽天皇、土御門天皇、順徳天皇、1221年承久の乱で流された天皇を祀る。もともとは離宮八幡宮近くにあった後鳥羽天皇の離宮跡地であった。しかし、天皇が隠岐島に配流されると、水無瀬殿一帯が荒廃していたという。仁治元年(1240年)に後鳥羽上皇の遺勅(後鳥羽天皇宸翰御手印置文・国宝)に基づき、水無瀬信成・親成親子が水無瀬殿下御所の跡地に御影堂を建立し、上皇を祀り鎮魂をした。いわゆる祟り神信仰、御霊信仰の一つではないだろうか?。

歴史の負を穢とし、これら鎮魂と浄化を三島神カモサワヒメと淀川の流れに託した側面もありそうだ。因みに83代土御門天皇は、伊吹山~鳴門~剣山レイライン上の徳島県鳴門市大麻町『阿波神社』にも祀られている。

カモサワヒメ祭祀のエキスパート?『永井氏』

なんとまあ…、またまた長田氏族永井氏登場!。これも永井氏族の関与であったか!!。

カモサワヒメを追うと必ず登場するのが、この永井氏である。子孫は三島由紀夫…。因みに三島由紀夫の墓所は、富士山高千穂峰レイライン上の東京都府中市人見稲荷近く『多磨霊園』となる。

江戸時代初期古河藩(前述の下総国野木神社付近下野国寒川郷)より、淀藩主になったのが永井信濃守尚政。金村別雷神社~板倉雷電神社~戸隠山のレイライン上には、寒川郷永井直勝開基の『永井寺』(直勝墓所)がある。筋金入りのカモサワヒメ信仰者である。さらに大和国葛城山のある櫛羅藩も永井氏藩主が歴任しているのだ。つまり徳川幕府は、葵神カモサワヒメら賀茂神祭祀あるところを、富士朝宮伴氏族・永井氏に任せていた姿が浮き彫りとなる。これが意図されたものかは不明だが。。。

前記事でも紹介したが、実は、宮下文書版長田氏族は、配流されていた頼朝を外護していた忠義の氏族であったのだ。頼朝旗揚げ直後に伊豆三嶋大社付近で隠れていたところ、49代宮下源太夫義仁と巡り合い意気投合、富士朝入りして太神宮宮伴に取り立てられる。しかし後世には、何故か頼朝父・義朝殺害の不貞な氏族と誤認されてしまった。これはおそらくは、富士朝派と頼朝派排除を狙った鎌倉幕府北条得宗家あたりにスケープゴートされた結果であろう。果たして家康は、この氏族の素性を見抜いていたのだろうか?。

以来の永井氏族は、三嶋神カモサワヒメを崇敬していた節がある。何度も恐縮なのだが、熊オッサンの母方祖母が、とある賀茂神社の目の前で生まれた永井姓なんですけど…。

偶然なのかは不明(´(ェ)`)

源頼朝父『義朝湯殿襲撃事件』、長田忠致は冤罪?。子孫は富士朝太神宮の宮伴だった。 - セキホツ熊の謎を追え!

祓戸四柱③に続く。

※地図はクラフトマップ使用。