2022,11,20

今回のテーマは、西国の富士朝神道体系の脱却。そのために必要とされたお祓い水神のお話。

前回、12代景行天皇が、晩年を近江国琵琶湖『高穴穂宮』で過ごした経緯を説明した。今回はその背景となる、西国の新しい神道と水神の役割を考察してみる。

(´(ェ)`)

~目次~

〈まとめ〉東夷征討のメカニズム、景行天皇は御祖霊が故に隠蔽せざる得なかった。 - セキホツ熊の謎を追え!

比叡山+琵琶湖に舞台変更、中身は富士朝神?。

前記事でも述べたが、宮下文書とホツマツタヱをスリ合わせて考えると…。

12代景行天皇以前の歴代人皇は、富士朝祭祀や富士朝即位式を行っており、富士朝を改竄する理由はほとんど見当たらない。つまり、12代景行天皇こそが、国史大改竄のスタートではないかと…。同時に、瀬織津姫命を始めとする祓戸四柱、宗像三女神イトウ、九頭龍神、ニギハヤヒらを創出させた時代でもあった。このように天皇家が、富士朝由来の三種神器を持ち出し、所持し続けるならば…、おのずと富士山から人々の目を背けさせるしかなかった。さらにその為には、新しい楽園『富士山なしの神道体系』を自主創造して、自ら富士朝信仰から脱却せねばならない状況にあった。故に西国人たちは、あくまで西国的価値観にあった御祖霊信仰を続けるため、富士山とは違うランドマークをみつけた。

これが比叡山と琵琶湖。

ただ日本人統治者として、御祖霊なくして今までの政治(まつりごと)は考えられなかった。今までの神力を有効に政治利用をしつづけるためには、中身を損なわずに、あくまで『枠組み』を変える必要があった。神道が基本的に御祖霊崇拝であることを考えれば、いずれも富士朝御神霊は上古のまま内包されていると考えるほうが妥当ではないかと…。神道は遺伝子信仰であり、アニミズム・神仏習合・本地垂迹のように御祖霊を内在させなくては、当然渡来系の神々やキリスト教では馴染まず、機能しにくい面もあるのだろう(例外有)。

宮下文書に登場しない、ホツマ由来の新しい祓戸四柱・宗像三女神・九頭竜神も、中身は富士朝由来の御神霊と考えるのが自然ではないのだろうか?。

瀬織津姫や大祓詞などは政治家が作った日本書紀や古事記には語られていない。記紀は、どこか政治の表・裏を感じてしまう。そこには富士山を疎む気持ちと、自らのルーツを懐かしむ気持ちと…、本音と建前が愛憎として混在されていた。結局、神道というのは、この裏表をすり合わせて存在しているようにも感じてしまうのだが…。

〜琵琶湖から鳴門の渦潮〜

①伊吹山

②琵琶湖

③瀬田川

④宇治川

⑤淀川

⑥大阪湾

⑦鳴門の渦潮

※瀬田川は下流域までに、宇治川・淀川と2回名称を変える。

〜周辺神社〜

- 建部大社(ヤマトタケル・タマノオヤ)

- 戸隠神社(タヂカラオ・九頭龍神)

- 佐久奈度神社(祓戸四柱)

- 宇治神社(菟道稚郎子)

- 宇治上神社(菟道稚郎子)

- 橋姫神社(瀬織津姫)

- 御香宮神社(神功皇后)

- 三栖神社(天武天皇)

- 與杼神社(豊玉姫・速開都姫)

- 石清水八幡宮(八幡大神・イワナガヒメ?)

- 離宮八幡宮(石清水八幡宮元宮説あり)

- 水無瀬神宮(後述)

- 意賀美神社(タカオカミ)

- 三島鴨神社(古名・幾島大明神)

- 難波大隅宮跡(応神天皇行宮)

- 姫嶋神社(アメノヒボコ妃アカルヒメ)

- 難波宮跡(仁徳天皇拠点)大川

- 御霊神社(瀬織津姫・鎌倉景政)土佐堀川

- 由良湊神社(速秋津日古神・速秋津比売神)

- 鳴門の渦潮

水は命の源であり、生活に欠かせないもの、そして輪廻転生や、生態系の循環を表しているのではないか?。そもそも神代では、火と水は同陵墓に埋葬されてカップリング祭祀されてきた。火+水=カミ。しかしいつの頃からか分離され、火神=日神、つまり太陽信仰が重んじられ男性優位社会の象徴となる。さらには比叡山(宮下文書表記・日栄山)は、ホツマツタヱにおける富士山の見立てと明記されている。水神女神たちは集約され、瀬田川〜宇治川〜淀川の穢を流す、政治の嘘を癒やす御役が期待されたようだ。

※興味深いのは…、日月神示では、鳴門の渦潮がグレンとひっくり返ると警告されている。

近江国遷都の意味は、歴史の重要局面?。

ここでは、近江国遷都の意味を考えてみよう。近江遷都については、ネット上でも政治・産業・経済・貿易・交通とさまざまなアプローチの意見があるが…、何故か、原理主義的・祭祀的な考察はあまり見受けられない。素人オッサンの見立てでは…。これも、偽書と呼ばれている宮下文書とホツマツタヱを組み合わせて考えれば、案外答えはごくシンプルではないかと…。

景行時代58年、12代景行天皇は拠点を大和国巻向から『志賀高穴穂宮』へ住居を遷した。理由は、ヤマトタケル東夷征討後の東国情勢を気にかけていたとのこと。比定地は比叡山の東麓で、琵琶湖の西岸、現在は滋賀県大津市『穴太』という地名が残っている。グーグルマップ上で言えば、穴太野添古墳群の付近であり、『高穴穂神社御旅所』なる表示がある。景行天皇はこのあと2〜3年で崩御しており、老後のリゾート隠居という説もあり確かに頷ける。厳密には遷都とは言えず、60年高穴穂宮にて崩御。

13代成務天皇はこの宮を継承して正式に都とし、14代仲哀天皇も当初はこの宮を拠点としていたが、即位2年目に笥飯宮に遷宮している。

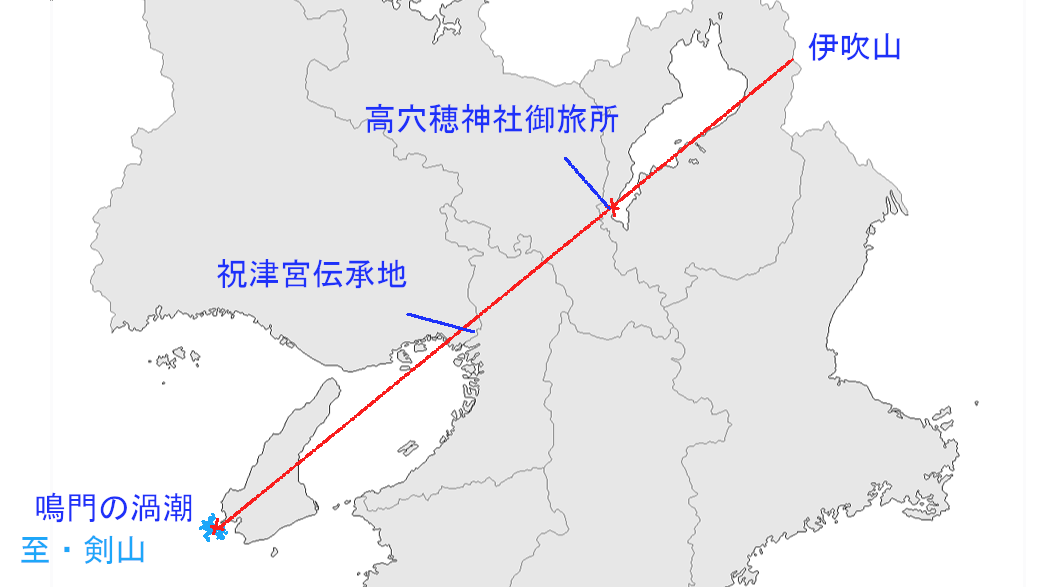

現在は『高穴穂神社』が存在しているのみで、考古学的な遺構が見つかっているわけではない。ただ興味深いことに...、これが伊吹山と鳴門の渦潮のレイライン上に存在するのは驚きである(苦笑)。比叡山と伊吹山と鳴門渦潮の祭祀的意味合いを御存じの皆さんであれば、理由はもうお判りいただけるだろう。これぞまさに、祓戸四柱の罪・穢れの理念に繋がるのではないだろうかと…(後述)。

(´(ェ)`)

※なんと、伊吹山と鳴門渦潮の間に宮がある。。。

〜伊吹山鳴門レイライン〜

- 松代大本営地下壕(本土決戦司令部)

- 武水別神社

- 岩殿寺 (東筑摩・円仁)

- 鍋原駅(水素還元水が自噴)

- 岐阜県本巣市外山地区(後述)

- 谷汲山華厳寺奥の院

- 伊吹山

- 伊夫岐神社

- 高穴穂神社御旅所

- 高穴穂神社(12代景行天皇)

- 祇園八坂神社

- 六波羅探題跡

- 六条河原刑場跡

- 東寺

- 吉祥院天満宮

- 向日神社

- 長岡京跡

- 甲子園(高校球児の熱い球宴)

- 岩戸神社(上内膳)

- 鳴門の渦潮

- 阿波神社

- 剣山本宮古剱神社

- 剣山

- 檍神社(御祭神がスゴイ)

- 薩摩一宮・枚聞神社(2kmズレ)

後世の38代天智天皇も、近江大津宮に遷都しているが...、この理由についてはよく判っていない。ただ663年『白村江の戦い』の大失敗直後に、新天地で国政を立て直すのが急務であったという。

素人オッサン的には『白村江の戦い』の敗因はよくわからない...。しかし心理的に突き詰めて考えればそれは、富士朝御祖霊信仰を疎かにしていたからではないか?。ある意味、神代に起こったとされる『ニニギ外寇親征の役』の再来であったにもかかわらず、富士朝御祖霊の加護は見込めなかったのだ。富士朝との交流が途絶えはじめ、御祖霊に戦勝祈願がまともに出来ない状況こそが敗因の一つと考えたかもしれない。外地朝鮮半島での戦略的ミスもあるだろうが、昔の政治家たちはまず根本を、神と自らに問うていたようだ。奇しくもその後、宮下文書三輪本現代訳p244の記録では、665年8月(天智4年)鎌足の息子を称する『中臣藤原物部麿』なる謎の人物が、富士朝にコンタクトしてきているのだ。

<驚愕>蘇我蝦夷が自殺前に燃やしたものは、宮下文書コピー本だった?。 - セキホツ熊の謎を追え!

さらに『外寇親征の役』同様、生き残った者たちは戦死者たちの思いを、祓戸の流れで浄化する必要があったのだ。そして天皇が汚れが少ない上流『琵琶湖』に遷都することで、天智朝の潔白性を世に示したと思われる。

比叡山の麓から発する琵琶湖の水は瀬田川~宇治川~淀川へ、そこから大阪湾を出て、鳴門の渦潮へ注ぎ込む。歴史も政治の嘘も、穢れとともに浄化する大祓詞神道体系と一致する。このように、琵琶湖に都を置くというのは歴史的転換期であり、祭祀的にも国政を立て直す場所に相応しい立地条件であったのだ。

比叡山と琵琶湖は、安寧の国をつくりたい…、新しい国へ生まれ変わりたい…、そのような意気込みを強く感じる場所。それでありながら、富士山の見立て『比叡山』に、富士朝先住民『阿族』のルーツを再確認できる場所。富士山への本音と建前、愛憎が表裏に見え隠れしている。12代景行天皇や39代天智天皇が、この地に何を求めていたのかは明白ではないかと。

(´(ェ)`)

本殿には同じ瀬織津姫命が祀られているのだが。。。

瀬田川の祓戸四柱の役割。

なんか最近、自分にも12代景行天皇の遺伝子が入っている可能性があるのを再認識したわけで、政治ニュースを読んでいても、政治家の内面を考えるようになった(苦笑)。前記事でも書いたが、人間は嘘をつかなければ政治はできないし、人々を束ねる平定はできない。それが人間の統治能力の限界でもあり仕方がない面もあるのだが…。ただ…自らの利益を優先してしまったがゆえに、富士朝を欺き、ウソで隠蔽してしまったことは問題だったのだろう。そして御祖霊に対して疚しい気持ちで一杯だったことであろう。ただそれを認めつつも、決して誰にも打ち明けられない悩みでもあったのではないかと。

西国人にとっての畏敬の念は、いつしか強迫観念に支配されていった。『怨念』『祟り神』ともいわれる、霊信仰・天満大自在天神・火雷天神などはその最たる例だろう。政治ゲームの嘘で、また多くの戦争がおこり多くの兵が死んだ。犠牲となった貴族や兵たちには追悼と鎮魂が必要であり、それが統治者にとっては身の潔白を主張する儀式となっていた。本来の信仰の意味合いも、縄文時代から随分変わってきたのが伺える。そのために生まれた概念が、『穢れ』を水神で『祓う』という信仰、祓戸四柱と呼ばれる神々であった。

〜祓戸四柱参照〜

①瀬織津姫命

もろもろの禍事・罪・穢れを川上から海へ流す

②速開都姫命

河口と海底に流れ着いたものを飲み込む

③気吹戸主神

速開都姫の飲み込んだものを、根の国・底の国に吹き放つ

④速佐須良姫命

根の国・底の国に流れ着いたものをさすらって消失させる。

※以上wikipedia祓戸大神参照。

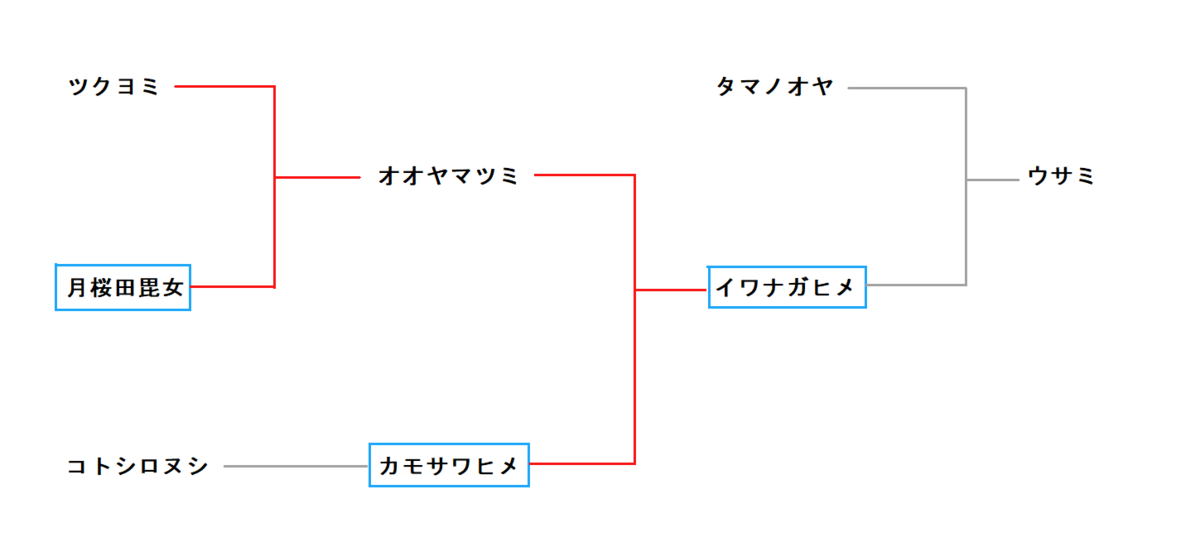

〜熊オッサンの予測〜

- 瀬織津姫=月桜田毘女命?

- 速開都姫=カモサワヒメ?

- 気吹戸主=オオヤマツミ?

- 速佐須良姫=イワナガヒメ(ホツマツタヱに明記)

注目すべきは、『祓戸大神』を称されているように、もともとは他で大きな信仰を持っていた神々であったのではなかろうか?と...。そもそもホツマツタヱの描写では、祓い神というよりは、三種神器をテーマにした神々であった。それがいつの頃か不明だが、神道の大祓詞を擬えるごとく穢と浄化の概念に集約されて、祓戸神として成立したとおもわれる。ホツマツタヱにもアマテル(アマテラス)が滝行をしている描写があり、飛鳥時代には既にそういう概念があったのではないかと見ている。奈良時代に役小角の修験道で、修行法の一つとして広まったようだ。

◯『佐久奈度神社』(滋賀県大津市大石中)

〜御祭神〜

- 瀬織津姫命

- 速秋津姫命

- 気吹戸主命

- 速佐須良姫命

〜合祀〜

- 大山咋神

神社は669年(天智時代8年)、天智天皇の勅願にて右大臣中臣金連の創建。社伝によると、桜谷八張口に神殿建て『祓戸大神三神』を祀ったのがはじまり、以降七瀬祓所の一つとして有名になる。なんと、もともとは同数の三柱であったようだ…。別名は、桜谷社・桜田社、ミタラシ社。

◯瀬織津姫命

通説では、全国瀬織津姫系の神社は、桜と月と富士山がテーマとなることが多い。ホツマツタヱや大祓詞(祝詞)のサクナダリ(佐久那太理)とは、この桜谷、または裂けた形状の谷から由来しているとも言われており、どこか宮下文書における富士朝ツクヨミ妃『月桜田毘女命』を彷彿とさせる。個人的には瀬織津姫の一部モデルになっている御神霊ではないかとみている。

また、京都賀茂御祖神社『御手洗池(みたらし)神社』(表紙写真)は瀬織津姫を祀る、祓戸系摂社となる。他方、富士山高千穂峰夏至レイライン上の東京府中市『人見稲荷神社』には、本殿に瀬織津姫命ら三柱を祀り、唯一の摂社には祓戸四柱を祀るという特異な神社。その背後の浅間山の小さな湧き水ポイントに『おみたらしの水神社』があり、由緒書によると浅間神はここから出現したという。

◯速開都姫命

この『七瀬祓』に由来しており、深く関与してくるのが水神女神カモサワヒメである。山城国『賀茂別雷神社』、相模国『江島神社』『森戸大明神』、下野国『寒川郷七瀬祓い』『田心姫信仰』には、それぞれカモサワヒメが強く関与していると思われる。このブログでは、速開都姫命の一部モデルとなっている御神霊ではないかとみている。次回は三嶋神について触れる。

※宮下文書版カモサワヒメ=寒川毘女命=三嶋神=別雷命

※コトシロヌシ娘・オオヤマツミ妃・イワナガヒメとコノハナサクヤヒメの母

◯速佐須良姫命

ホツマツタヱによると、速佐須良姫命ハヤコはイワナガヒメに転生したと明記されている。さらに静岡県賀茂郡河津町笹原『姫宮神社』は、延期式内社の伊豆國賀茂郡佐々原比咩命(ササハラ)神社に比定され、現在の御祭神は伊豆の地元神であり、その名も河津開闢神『笹原姫命』という。サスラ≒ササハラ?。宮下文書におけるイワナガヒメは、伊豆大神でタマノオヤの妃として伊豆を開闢した地元神となる。その子ウサミはイトウ(伊東)の宮を拠点としていた。

<まとめ+追記>八幡神と比売大神イトウの正体わかった!宇佐神宮・伊豆山神社・天孫降臨・八王子権現のまとめ。 - セキホツ熊の謎を追え!

◯気吹戸主命

前記事で気吹戸主命がオオヤマツミではないか?と推測したわけだが。。。ホツマツタヱ版イブキドヌシは、ツクヨミとイヨツヒメの息子。宮下文書のオオヤマツミはツクヨミの子であり、伊予愛媛で衰弱死しており、彼に近い存在だと認識はしていた。さらにホツマツタヱではタナコ(市杵島姫命)を娶る。このカップリングで思い出したのが、全国松尾大社系神社のオオヤマクイと市杵島姫命(中津島姫命)の祭神並祀だ。宮下文書研究家・鈴木貞一氏はオオヤマツミとオオヤマクイは同神としている。ただ注目すべきは日吉大社系の八王子神社には、クニサツチが祀られていることが度々あるようだ。いずれにしてもオオヤマクイは秦氏の氏神であり、富士朝重要神なのは間違いないだろう。

では何故、四柱に唯一男神が入っているのか?。山の傾斜がなければ、水は海まで流れない(笑)。流れがなければ穢を祓えない。これがこの枠におけるオオヤマツミの存在意義ではないかと?。ただホツマツタヱ版イブキドヌシには、どこか宮下文書版タマノオヤを感じる側面もある。

残念ながらどれも状況証拠でしかなく、決定的な証拠は出てこない。あくまで、熊オッサンの推測となる(苦笑)。

悲報!熊オッサン謎の十字架に怯える。

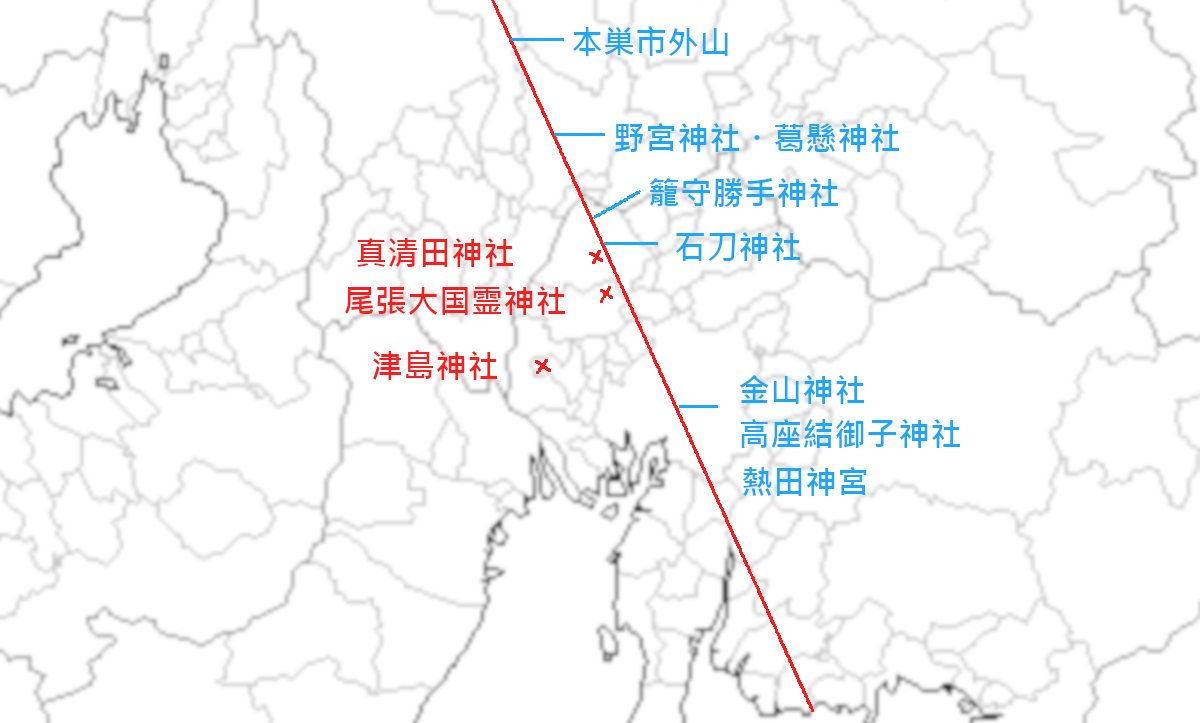

余談になるが、また熊オッサンのご先祖さま探しに、シンクロニシティが発生してしまった…。先日気づいてしまったのだが、この外山地区が…、上記の伊吹山鳴門剣山レイラインと熱田レイラインとのクロスポイントになっているんじゃないのと。。。(震え声)

これがもしかしてオワリの十のヤマなんじゃないかと。。。(妄想)

地図で見る限り、クロスポイントは外山地区金原の山中であり何もない場所。前記事のように…。私の母方ご先祖さま守部氏族の、さらに祖先がヤマトタケルの兄大碓命となる。この外山地区は、大碓命の妃となった兄比売(兄遠子)・弟比売(弟遠子)の姉妹が、父の神大根王命を埋葬した土地となる。残念ながら墓所の比定地は不明だが、岐阜県本巣市金原『高坂神社』付近と見られている。

そして、神大根王の部族は、美濃国安八郡加毛神社の御祭神である『神別雷命』を奉斎していたといわれる。つまり上古から、熊オッサンご先祖さまはカモサワヒメを崇敬してきた可能性があると…。

〈レイラインの美学⑲〉瀬織津姫と武藤氏『石刀神社』、熱田霊剣の東西平定レイライン。 - セキホツ熊の謎を追え!

〈神社めぐり〉美濃尾張『剣』のレイライン、日月神示オワリの十のヤマとは何なのか? - セキホツ熊の謎を追え!

〈続報〉レイライン外山地区、大碓命の嫁・兄比売・弟比売が父を埋葬していた。 - セキホツ熊の謎を追え!

熊オッサンの推定ご先祖さま探しは、主にネット情報なので、ホントにご先祖さまなのかはかなり怪しい。しかしながら、その推定ご先祖さまの痕跡を辿ると、あっちこっちラインで繋がってしまう怪奇現象が続いている。こう偶然が続いてしまうと…、そこそこ当たっているんじゃないのか?とおもってしまうわけだ(苦笑)。

そもそもレイラインって一体、なんだろう?と。。。

遺伝子とか、輪廻転生とかと関係があるのだろうかと。。。

(´(ェ)`)

前記事から読んでいただければわかるが…、私は随分前から武藤氏子孫や小野寺氏子孫を自称していたわけで…、当ブログのヤラセとかでこんな芸当できるわけないし...。

ホ、ホントなんだってば…(´(ェ)`)。

次回記事はさらに下流へ、宇治川〜淀川『摂津国三島郡』について考察してみよう。

※地図はクラフトマップ使用。