2020,12,19

富士山と鳴門の仕組み解明。加茂喜三氏が見破った神功皇后洗脳のパラドックス。 - セキホツ熊の謎を追え!

〜前々回記事の内容〜

・西国天皇勢力が、なぜ富士朝を徹底的に無視しなければならなかったのか?を述べた。

・加茂喜三氏独自論、神功皇后東西すり替え論から、大阪湾周辺は駿河湾周辺の『見立て』に見えてくると述べた。

上記の状況から察するに…。

富士朝を無視したい西国天皇勢力が、富士山がない神道体系を、独自に作り出そうとしていた可能性は十分ありえる。即ち『見立て』だ。

簡単にいえば、ヒルコやコトシロヌシなどの富士朝神をを西国で祀るとしても、由縁がなければ有難みに欠けるわけだ。ならば、自分たちで東国富士朝に似せて、西国でオリジナルの由緒を作っちゃえと…。こうして富士山を徹底的に無視し、尚かつ富士山に見立てて富士朝神を祀る。さらには、西国で神話体系を完結させることを目的とした歴史修正を敢行した。

…いつものように、あくまで宮下文書を読んだ個人的妄想だが、現代の関西圏には随所にそれを感じさせる部分があるので、紹介していく。ある意味、シラフではとても語れない内容ではある。まともな人は、こんなこと言わないのでご安心を…(笑)。

伊豆と淡路島は、『対』をなす聖地だった。

宮下文書を要約すると。

前記事で紹介したが。クニトコダチとクニサツチ、それぞれ別ルートで日本へ渡航して、その二人か再会した地がサガミ(佐賀見)であった。こうして二柱は揃って、この国の将来を話し合うことになる。このとき彼ら以前の先住民がいたのかは不明。

結局、日本を東西南北に分け、太平洋側と日本海側、列島を縦に2州ずつ分割した『四季島』統治を提案する。

△兄クニトコダチは妻子のいる西国拠点『桑田宮』に帰還。日本海側を統治。

▲弟クニサツチは富士朝に残り拠点とする。太平洋側を統治。

また、今後なにか決め事があれば、富士朝高天原で集まろうと約束して別れた。

クニサツチは、富士朝から伊豆半島の船場まで出て兄を見送り、『伊須礼伊出佐良場(イスレイデサラバ)』と言って別れた。これが伊豆(伊須)の語源。

一方のクニトコダチが弟に呼応し、『阿和路(アワジ)』と返答、帰還先の淡路島の語源となった。残念ながら言葉の意味は記載されていないが、『サラバまた会おう』ぐらいの意味か?。

▲クニサツチ『イスレイデサラバ!』→伊豆

△クニトコダチ『アワジ!』→淡路島

一方、クニトコダチは淡路島に旧宮を置きつつ、田場国真井原の要所『桑田宮』に拠点とし、これが後世の『出雲大神宮』(京都府亀岡市)に豊受大神として祀られた。田場とは後世の丹波(タニハ)のこと、元伊勢と呼ばれる神社群が丹波周辺に多いのは、このためではないかと。この地域には新羅系アメノヒボコ子孫が中国地方出雲と対立していたとの伝承在り。また後世の『大本教』の拠点でもあり、日月神示でもタニハは良く出てくる。

※個人的には、そもそも新羅勢力とは中国地方出雲のことで、アメノヒボコ子孫『三宅連』=『宮下家』親族?とみており、ただいま調査中。もし正しければ、神功皇后と大山守皇子(宮下家)は徐福子孫で繋がる。

その後クニトコダチの長男トヨクムヌが、淡路島旧宮を拠点にしており、彼の諱は阿和路比古尊という。トヨクムヌが早世すると、幼い息子の阿和武男命(マゴコロタケル)が東国で養育され、松島比女命(月桜田毘女の妹)と結婚しアメノオシホミミを生み、富士朝アマテラスの養子となる流れとなるわけだ。こうみると、淡路島は皇祖のルーツと言っても過言ではない。

ただ、西国クニトコダチの子孫は殆ど残らなかったとみられ、田場山の『豊受大神』の祭祀後継者に困っていたと思われる。本来であれば子孫が祀るのが、やはり相応しいのだろう…。そこで、同じクニトコダチ統治下の信州出雲よりスサノオ娘・ミホツヒメが派遣され、彼女自身も死後『出雲大神』として田場山『出雲大神宮』に祀られる。

兵庫県淡路市岩屋の『岩屋神社』や徳島県鳴門市『大元神社』には、由緒はバラバラで不明として、現在クニトコダチが祀る形跡は確認できる。

では、ここで記紀と比較してみよう。

イザナギとイザナミの国生みの始めに作ったのが『オノコロ』島、その次に作ったのが『淡路島』とされる。故に、富士朝と伊豆の別れをスッ跳ばして完全に無視、全ては淡路島で始まったことが浮き彫りとなり、後世一般的には、幽宮こと『伊弉諾神宮』(兵庫県淡路市多賀)のある淡路島こそが、国生みの場とされている。

これらを宮下文書と比較すると、『富士朝』と『桑田宮』、『駿河湾』と『大阪湾』の地形的に似た印象も受ける。駿河湾周辺と大阪湾周辺、既視感のようなものがあって面白い。

西国

・廣田神社(ムカツヒメ)

・生田神社(ワカヒルメ)

・長田神社(コトシロヌシ)

・西宮神社(ヒルコ=エビス)

・和田神社(ヒルコ)

・岩樟神社(ヒルコ)

・住吉大社(住吉三神)

・磐長姫神社(イワナガヒメ)

・由良湊神社(速開都姫≒伊豆能売)

・日吉大社(オオヤマクイ)

東国

・富士朝麻呂山(アマテラス)

・伊豆淡島(エビスの最初の拠点)

・三嶋大社(コトシロヌシが娘のために創建?)

・三嶋大社(カモサワヒメ)

・楊原神社(オオヤマツミ家族)

・熱海日金山のち伊豆山(イワナガヒメ)

・雲見浅間神社(イワナガヒメ)

・伊那下神社(住吉三神)

・富士朝(オオヤマツミ)

混同されたヒルコ・エビス・コトシロヌシ

さらに、エビスとコトシロヌシが、この伊豆と淡路島周辺で混同された。

宮下文書に登場するエビスは一時期、当初伊豆に拠点をおいていた。また、コトシロヌシも伊豆に由縁がある神という。加茂喜三氏曰く、娘カモサワヒメの死亡地、『三嶋大社』(静岡県三島市)を創建したのは父神コトシロヌシ自身だと主張している。そうなると、現在コトシロヌシが祀られているのも納得できる。

このように、どうやらこの二柱の伊豆での痕跡を、そっくりそのまま淡路島に移転させ、さらに混同させたらしい。これも東国史の影響力をなくす為であろう。

宮下文書におけるヒルコ比定は、蛭子命・日栄子尊・江日住命・大海津見(オオワダツミ)複数の名前を持つ大神。日栄子(エビス)はイザナギ夫妻の長男として誕生したものの、体が不自由?な為、アマテラスとツクヨミに皇位を譲り伊豆の『淡島』に隠居した。そのあと富士朝にもどりアマテラス政権に協力、こうしてワダツミの祖となり、四州の海を統括する。後世に子孫ワダツミがこの伊豆で、葦船や枯野ノ船を作っており、記紀版ヒルコが葦船で流された神話のベースと思われる。

エビス拠点は、後世平安後期に源頼朝が配流された、淡島近くの陸地『蛭ケ小島』(伊豆の国市四日市町)にも比定される。さらに、伊豆淡島とも混同され、これがかなりややこしい。

〜宮下文書・税と職業監督の二柱〜

▲オオクニヌシ=大槌を持った職業指導神、諸職業の師の大祖神。阿祖山太神宮の初代宮司。

△エビス=釣り竿を持った漁業の神、四海の海守総頭。その子孫を漁師頭とする。

日栄子(えびす)→夷子(えびす)→蛭子(ヒルコ)の順に混同されたのであろう。表紙写真は、蛭子命を祀る『川奈夷子神社』(静岡県伊東市川奈)。この『夷』というのは東国の当て字で、東国の野蛮人の語意。

具体的に言えば、現在のえびす宮総本社を名乗る兵庫県西宮市『西宮大神』の西宮大神は、ヒルコと解釈されている。しかし『長田神社』(兵庫県神戸市長田区)にて祀らせたコトシロヌシと、『生田神社』(兵庫県神戸市中央区)に祀らせたワカヒルメ(ヒルコ)が混同されたのではないかとみる。宮下文書ではどちらも伊豆由来の男神であり、それが後世の『恵比寿さま』としての姿ではないかと。

また伊豆国『淡島』の信仰自体も、全国アワシマ信仰(もともとは漂着神信仰とされる)の根源ではないだろうか。地域によってはエビス信仰は、スクナビコナやヒコホホデミと解釈されている地域もある。因みに、宮下文書版スクナビコナはコトシロヌシの兄。

また時代とともに、後世の中国地方出雲の神話にインスパイアされたのか?、オオクニヌシの子とされるコトシロヌシの存在が大きくなり、ヒルコと混同された。大黒天と恵比寿は商売繁盛の神として並祀される傾向がある。

もちろんすべてとは言わないが、そもそもホツマツタヱ版『ワカヒルメ』という存在は、男神『日栄子(オオワダツミ)』比定ではないかとも思える。アマテラスと共に男神女神を逆転された存在ではないか?。

琵琶湖→瀬田川→宇治川→淀川(大川)→大阪湾→鳴門のながれ。

※琵琶湖→瀬田川→宇治川→淀川(大川)→大阪湾→鳴門のながれ。

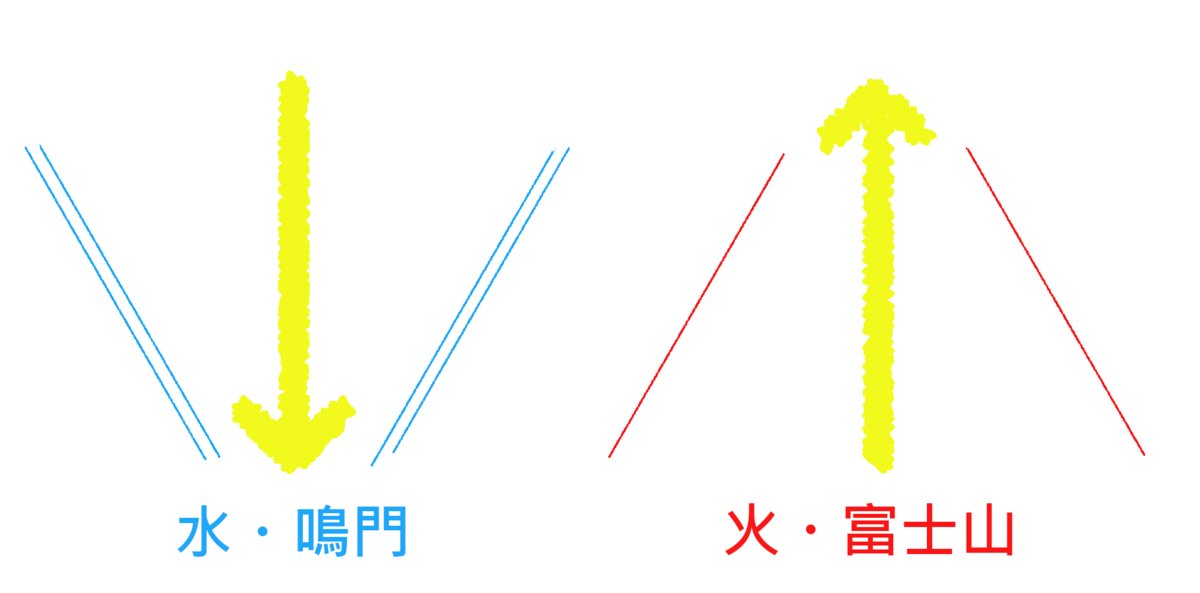

前記事でも紹介したが、祓戸四柱もどちらかといえば水神が多く、この伊吹山〜琵琶湖〜宇治川〜鳴門の渦潮の過程によく准えられる。琵琶湖を上流とし、その罪・穢・歴史の嘘を下流の鳴門渦潮に流す、西国の『富士山の巨大な箱庭』の様相が見えてくる。

〜wikipedia祓戸大神〜

延喜式『六月晦大祓の祝詞』に記載の祓戸大神。この四柱は葦原中国のあらゆる罪・穢を祓い去る役割という。

・瀬織津比売神、 もろもろの禍事・罪・穢れを川から海へ流す

・速開都比売神、 河口や海の底で待ち構えていてもろもろの禍事・罪・穢れを飲み込む

・気吹戸主神、 速開都比売神がもろもろの禍事・罪・穢れを飲み込んだのを確認して根の国・底の国に息吹を放つ

・速佐須良比売神、 根の国・底の国に持ち込まれたもろもろの禍事・罪・穢れをさすらって失う

淡路島の『由良湊神社』(兵庫県洲本市由良)には、速開都姫命が祀られている。まるで西国の『穢』を海中へ送り込んでいるのかのようだ。以前から何度も述べているが、私には速開都姫(伊豆能売)と富士朝妃カモサワヒメが重なって見えて仕方がない。

速川祓戸四柱にカモサワヒメの残像、日向にて別雷神がニニギに改竄された本当の理由。 - セキホツ熊の謎を追え!

全国300社以上の『賀茂神社』正体解明。富士朝ウガヤ朝・日本最大級の欠史鎮魂神社。 - セキホツ熊の謎を追え!

▲速開都姫(伊豆能売)の父、カナサキ=ワダツミ系統。

△三嶋神カモサワヒメの父、コトシロヌシ。

例えば、ホツマツタヱ版ワダツミ系統カナサキの娘・速開都姫と、宮下文書版コトシロヌシの娘、カモサワヒメが混同されたとみる。結果的にはオオヤマツミの妃カモサワヒメが、ワダツミの娘にされてしまい、速開都姫の父・カナサキが、流されたヒルコの保護者となる。

このように西国の祭祀陣形は、ヒルコ・ワダツミ・コトシロヌシ・カモサワヒメ・速開都姫、伊豆所縁で系統が違う神々を、適当に繋いで纏めた感が浮き彫りとなるのだ。

因みに、『由良湊神社』に並祀されている速開都彦命という存在とは?。順当にいくと旦那様オオヤマツミなのだが、個人的には子孫が三嶋大社を守護したカモサワヒコ(オオヤマツミとカモサワヒメの長男)ではないか?とも思える…。カモサワヒコは、二代目カモサワヒメ(タケミカヅチ娘)を娶っている。

富士山の『見立て』、比叡山と琵琶湖

鳴門全体を伊豆と模した神道体系と捉えれば、当然上流にみえてくるのは琵琶湖や比叡山、東国で言えば富士山や高天原ではなかろうかと。宮下文書研究家の加茂喜三氏も、琵琶湖は富士山の『見立て』と述べている。日本最高峰の富士山の別名『高千穂』と、日本最大級の湖を『志賀高穴穂』として対照的に見立ているのだ。

wikipediaによると、比叡山は、大比叡に大物主命、小比叡に大山咋命として祀られていたという。京都から見て鬼門にあたり、一般的にも『都富士』の名称もある。奇しくも富士朝高天原から富士山は裏鬼門という関係になる。

※但し。wikipediaによると鬼門(北東)=鬼の出入りする不吉な方角と考えるのは中国陰陽道にはなく、日本の神仏習合された風水だけだという。これも西国天皇勢力の東国富士朝に対する畏敬の念や、敵対視が根底にあるのかもしれない。

古事記には淡海(おうみ)の日枝(ひえ)の山と記載、比叡山=日枝山とも解釈され、大物主(オオナムチと解釈されている)とオオヤマクイが並祀された地域だ。全国にある日枝神社の大半は、『山王さま』ことオオヤマクイが祀られている。

ホツマツタヱでは、ニニギの勅命で山背国の原野を開拓、削りだした土を大日山(富士山)に見立てた日似山(比叡山)を作り出したとする。ホツマツタヱ版・別雷命はカモサワヒメではなくニニギ。これを宮下文書流で解釈すると、山城国のカモサワヒメを祀る賀茂神社の副産物的な描き方をされており、ホツマツタヱの制作指揮者の一人と見られる12代景行天皇が、琵琶湖大津の『志賀高穴穂宮』を新天地に選んだ理由も見えてくる。

また、宮下文書版・比叡山は『日栄山』と表記され、神武東征の折、タケミカヅチやフツヌシ東国子孫が、新羅渡来系勢力・禍津亘理命を撃破した神聖な山とされる。彼らの活躍があってこそ『フツノミタマ』信仰は生まれ、神武勢力は大い士気があがった。

また、比叡山といえば『日吉大社』(滋賀県大津市坂本)が有名だが、富士朝オオヤマツミ≒比叡山オオヤマクイの類似性が見えてきた。もしかしたら国津神オオヤマクイというのは、富士朝オオヤマツミ自身を『見立て』た存在なのではないだろうか?ということだ。しかもここにも秦氏が絡んでくる。

これは…また話が長くなるので(笑)、近く別記事にて紹介する。

このように西国天皇勢力は、富士山を知らなかったわけでもなく、憧れがなかてなかった訳でもない。比叡山に富士山を投影していたわけだ。

六甲山に、瀬織津姫とキクリヒメが祀られている理由。

<まとめ>鎌倉権五郎景政『御霊大神』と瀬織津姫の偶然の出会いを検証。 - セキホツ熊の謎を追え!

では…、大阪湾に沿った六甲山に、なぜ瀬織津姫が祀られているんだ?と思うわけである。

◯六甲比命神社(兵庫県神戸市灘区六甲山町)

〜御祭神〜

・六甲比命大善神

※撞賢木厳魂天疎向津姫、瀬織津姫と解釈されている。廣田神社の奥宮、さらには伊勢内宮別宮『荒祭宮』の奥宮とも言われている。瀬織津姫とアマテラス荒魂は、よく同一視される。

wikipediaによると廣田神社にアマテラス荒魂が祀られ始めたのは、神功時代(神功元年)。神功皇后が『ヒロタ国にアマテラスの荒魂を祀れ』という旨の御神託を受け、祀り始めたという。

しかし12代景行年間前後の成立とみられるホツマツタヱには、六甲山と瀬織津姫の関係が既に記載されていた。その繋がりは神功皇后のご神託以前、景行年間前後からあったと見られ、『妹背の道』の象徴として、ワカヒルメと瀬織津姫を祀る大きな聖地として描かれている。そして、ヒルコ(≒ワカヒルメ)は伊豆のエビスを、この大阪湾に見立て准えているとみる。

・瀬織津姫=六甲比命神社

・キクリヒメ=六甲山神社

・アマテラス荒魂=廣田神社

・ワカヒルメ=生田神社

・コトシロヌシ=長田神社

※前からこのブログで述べているが、水神や瀬織津姫は、富士朝女神の名代のようなポジションなのではないかとみている。

宮下文書における瀬織津姫の正体①瀬織津姫の意味とは? - セキホツ熊の謎を追え!

六甲山の磐座自体は、既に縄文時代から存在しているようだが、宮下文書には一切記述がない。ホツマツタヱで盛大に祀られている聖地にしては、宮下文書にはそのかけらも記載されていない。この落差はなんだろうかと、気にはなっていたのだが…。

ここで、駿河湾の見立てで見れば、廣田・生田・長田は富士山+伊豆の地形を准え『見立て』の可能性も出てくるのではないかと。

つまり大阪湾と六甲山は、駿河湾における富士山の位置に当たるわけだ(笑)。

また『六甲比命神社』東4〜5キロにある『六甲山神社』(兵庫県西宮市山口町船坂)は廣田神社の境外摂社とされる。御祭神はキクリヒメ。

◯六甲山神社(兵庫県西宮市山口町)

~御祭神~

・菊理媛命

六甲山神社(むこやまじんじゃ)と読む。通称『白山の宮』・かつては六甲山全域が廣田神社の社領であった為、廣田神社の奥宮とみられるが、西宮神社の境外摂社とも言われている。境内には大山祇大神や、白山妙理大権現、白山水天宮、八代龍王大神らも祀られているようだ。

宮下文書比定『菊里毘女尊』とは、コノハナサクヤのこと(幼名?)。諱は阿田都毘女尊。『木花咲夜毘女尊』とは諡のこと。白山毘女尊とはイザナミのこと。

つまり六甲山には、富士山象徴こと浅間神が祀られているのが浮き彫りとなるわけだ。

もっと言えば、浅間神コノハナサクヤとばれないように、キクリヒメと称して祀っていたのではないかと。

話が多少逸れるが、ネット上様々な解釈が多い白山姫とキクリヒメ…。

宮下文書における白山毘女尊とは、クニトコダチ一女、イザナミのこと。

当初、イザナギとイザナミが統治していた拠点は『西洲』という地域で、比定地は不明。西国の可能性もある。その後各地を回って国興し、最終的にクニサツチの拠点、富士高天原『日向の穴宮』を拠点とした。

石川や加賀(家賀野)周辺にも巡狩して所縁があり。イザナギとイザナミが富士高天原にて崩御した際に、その知らせを聞いた加賀住民が悲しみ、神霊を祀ったとある。これが後世の加賀一宮・白山比め神社の原型と思われる。現在、この白山比め大神はキクリヒメと同一視されているが、宮下文書におけるキクリヒメはコノハナサクヤなので、どこで同一視されたのかは不明。

個人的に考えているのは。Wikipediaによると、キクリヒメが『日本書紀』に登場しているのは一か所。イザナギが黄泉平坂でイザナミと決別したあと、泉守道者と菊理媛神が黄泉のイザナミからの最終メッセージを、イザナギに伝えた。

『私はあなたと、すでに国を生みました。何故にこの上、生むことを求めるのでしょうか。この国に留まりますので、ご一緒には還れません』

世間的にはここで、イザナミ(白山毘女)=菊理媛(イザナミのメッセンジャー・代理人)が混同されたとみる。黄泉平坂とは、イザナギ夫妻が『日向の穴宮』という地中に居住していたことを皮肉っているのか?。この頃、未だ多くの人々が『穴』に住んでおり、家屋居住を推進させたのはアマテラスの代。

またキクリヒメと似た存在とされるククリヒメは、宮下文書には登場しない。

今回は、いつも以上に強引な妄想考察だったが…。

私がいいたいのは、西国にも確かに富士朝は潜んで生きているということ。人々の記憶から富士山は忘れられても、富士朝神は西国で継承され、信仰され生活の一部となっており、人々はそれに気づいていないのだ。

もっというと、富士山と鳴門がひっくり返っていると言っても過言ではないなと…。単純に、東国の富士山を祀る人が増えればグレンとひっくり返るのかも(笑)。これらの富士朝『見立て』が、それぞれバラバラに存在しているのか?、それとも個々が連動して、大きな仕組みとなるのかはわからない。

〈神社めぐり麻賀多神社①〉宮下文書✕日月神示で考えてみよう!、富士山と鳴門の仕組み、祓戸四柱ヒムカの関係性。 - セキホツ熊の謎を追え!

<富士朝めぐり②>西国天皇勢力に奪われた太陽神、そもそも富士高天原は『火』と『水』の楽園だった。 - セキホツ熊の謎を追え!

最後に 誤解されそうだが、私は西日本の神社を下に見ているわけではない。

九州や関西圏は歴史深い分、権力構造の変化や遷都も多く、真相がわからなくなっている部分が多いということ。淡路島周辺には謎多きカタカムナなど、他地域にはない類稀な伝承も残されており、日本にとって特別な場所なのは確かだろう。淡路島や丹波も、皇祖クニトコダチの聖地であることは違いないとみる。