2025,7,6

前記事でご紹介した常陸国から伊豆国への『御根磯淡島レイライン』の続きです。王子権現や熊野信仰などからマゴコロ夫妻を深掘りしてゆく。今回もまたマゴコロ夫妻と月桜田毘女命の関係に迫ります。

再び桜と松の共生関係が露わとなってきた。

(´(ェ)`)

~目次~

- 宮下文書版マゴコロ夫妻のおさらい。

- 太陽の男神『有鹿毘古命』と安房忌部

- 桜田伝説『松女と小桜姫』

- 鈴鹿といえば瀬織津姫命ではないのかい?

- 栗原神社と熊野王子信仰の接点?

- 地返しの玉の役割

- ワカヒルメと地返しの玉のコンビネーション

- 有鹿の思い出

- おまけ。

東海第二原発は807年空海聖地だった?、大甕神社『御根磯』と吉田氏族『水戸レイライン』 - セキホツ熊の謎を追え!

『さんよりこより』に見る妹背論、瀬織津姫とマゴコロ夫妻は飛騨一宮『位山』を示す?。 - セキホツ熊の謎を追え!

九頭竜・ヒルコ・ワカサクラヒメは同一神ではないのか?、阿波✕安房あわわ神社レイライン - セキホツ熊の謎を追え!

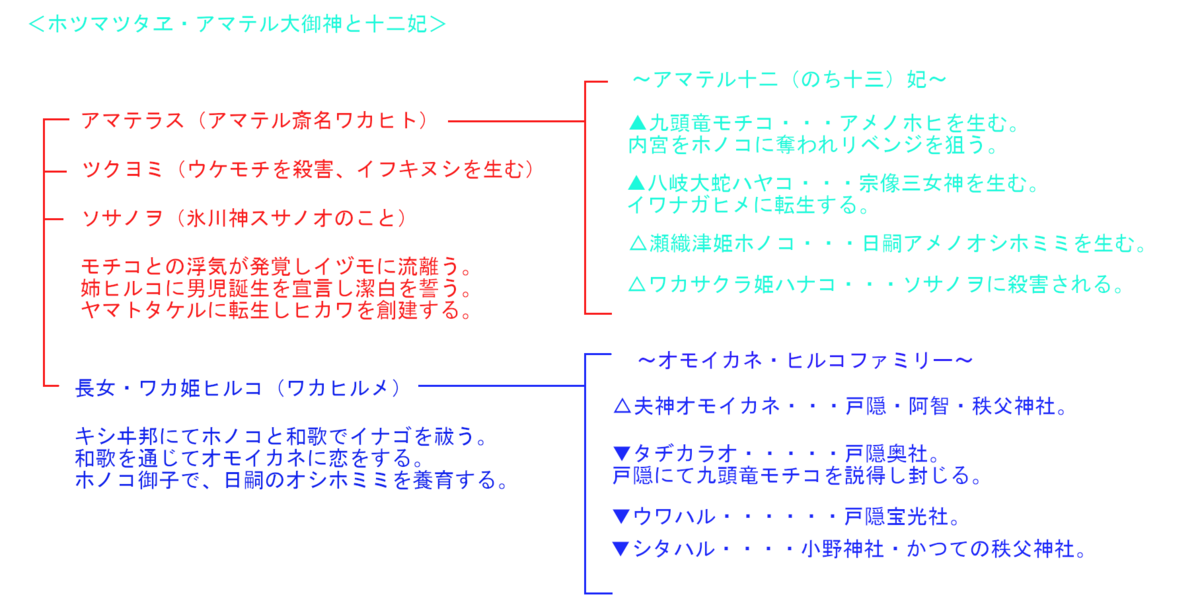

宮下文書版マゴコロ夫妻のおさらい。

〜マゴコロタケル(阿和武命)〜

宮下文書版クニトコタチ嫡流孫、アマテラス従兄妹、ホツマツタヱ版アマテル(ワカヒト)?、天照国照彦火明櫛玉饒速日命(ホツマ版とは別神)?、ワクムスビ(ワカムスビ)?、アワシマ?、アワナギ?、アメノワカヒコ七夕伝承?。若宮八幡?、熊野若宮=若一王子?。

※宮下文書版阿和武命は阿波国→安房国へ拠点を遷した。

※※ホツマツタヱ版『妹背の道(伊勢の語源?)』は、豊受大神・アマテル・瀬織津姫・ワカヒメの四柱となる。

〜マゴコロアイヒメ(松島毘女命)〜

宮下文書版クニサツチ嫡男ウイジニ九女、マゴコロタケル妃、アメノオシホミミ母?、宮下文書版ツクヨミ妃月桜田毘女命の妹。ホツマ版ワカヒメ?、ワカヒルメ?、ヒルコ?、玉津島神=丹生都姫命?、九頭竜モチコ?、瀬織津姫妹ワカサクラヒメ?、御歳神?、天棚機姫神?、ホツマ版シタテルヒメ・タカテルヒメ?。

※ホツマツタヱ版ヒルコは、ツクバで生まれて、ヒロタへ流された。

※※丹生都姫命=玉津島神という説あり、アマテラス妹との説も在る市杵島姫命と被る。当ブログでは丹生都姫命=與杼姫命=ウサミ妃小幡毘女命ではないか?と推測していたが改めて再考察が必要かと…。m(__)m

※※※市杵島姫命もイワナガヒメではなく、正直マゴコロアイヒメではないかと思い始めている。

〜月桜田毘女命(葦津毘女命)〜

宮下文書版ウイジニ長女、カグツチ妹、松島毘女命姉、大月留男命ツクヨミの従兄妹にして妃(オオゲツヒメ?)、オオヤマツミ母。通説アマテラス荒魂、瀬織津姫命?、ヤソマガツヒ?、謡曲桜川の狂女のモデル?。

※マゴコロタケル生誕地と思われる阿波国。阿波一宮『一宮神社』にはオオゲツヒメと天石門別八倉比売命が祀られる点も興味深い。

(´(ェ)`)

宮下文書で妹背解明、飽波神社の瀬織津姫・ヒルコをそれぞれ夫神たちが見守っていた?。 - セキホツ熊の謎を追え!

九頭竜・ヒルコ・ワカサクラヒメは同一神ではないのか?、阿波✕安房あわわ神社レイライン - セキホツ熊の謎を追え!

〈筑波桜川めぐり〉瀬織津姫・稚日女命ふるさと説、ヒムカの謡曲桜川との関係とは?。 - セキホツ熊の謎を追え!

太陽の男神『有鹿毘古命』と安房忌部

常陸国府から、レイライン上所変わって相模国分寺・海老名エリア。

式内社・相模五宮有鹿神社は、相模川支流鳩川沿いに広大な神領を有しており、相模三宮比々多神社とともに相模最古級といわれる(諸説あり)。wikipedia有鹿神社によると、相模一宮寒川神社のかつての由緒書には有鹿のほうが由緒がある旨書かれていたという。寒川神社側はその由緒書きをなくしたという(苦笑)。高座郡寒川は古来から富士朝関係地で、寒川神社は里宮として800年延暦噴火以降創建された。なので間違いはないだろう...。

前記事で述べたレイラインは、房総半島→甲斐一宮浅間神社→桜井天伯社を通り、飛騨一宮奥宮『位山』方面へのクロスポイントを形成している(別記事でご紹介する予定)。

◯『有鹿神社』(神奈川県海老名市上郷)

〜御祭神〜

- 有鹿比古命(太陽の男神?)

- 有鹿比女命(水の女神?)

- 大日靈貴命

※神社起源は、阿波忌部が当地にて祖先を祀ったことに由来し、『神社覈録』では忌部祖神・フトダマが祀られていたという。

鳩川(有鹿河)沿いは古来から湧水ポイントが点在しており豊かな住環境であった。しかし29代欽明天皇時代、有鹿神社と鈴鹿明神社との間水源をめぐる対立が生まれていった。有鹿中宮旧跡は座間市入谷西・『諏訪明神社』付近にあったとされるが、抗争ののち鳩川下流の現在地へ追いやられた。645年乙巳の変以降、全国的に祖家(宮下文書版・蘇我大伴系統)や忌部連の衰退が見られており、その影響もあったのかもしれない…(妄想)。

ただ春の水引祭、霊石が有鹿奥宮(有鹿窟)に鎮座する約2ヶ月間限定で、水利用権が海老名周辺(海老名、社家、中新田など五箇村)に優先的に回されることになった。

さらに江戸中期には両社に協調関係が芽生え、勝坂湧水への有鹿水引祭では有鹿側の神輿を鈴鹿側の神輿が先導していたようだ。

(´(ェ)`)

桜田伝説『松女と小桜姫』

上記抗争ポイントの一つ谷の深(やのふけ)は、有鹿神社旧跡のある湿地帯エリア。現在は諏訪明神社がある付近で、ここはかつて桜田と呼ばれていた。

室町時代後期に武士・渋谷高間なる人物がいた。妻を失うも彼女の遺児・小桜姫に精神的に支えられ生活していた。後妻として松女を娶り小柳姫が生まれた。小桜姫と小柳姫は仲睦まじい異母姉妹となった。しかし松女は我が子、小柳姫を世継ぎとしたかった。

ある日、高間が修行の旅に出て家をあけた折に、松女が家来と共謀して小桜姫を殺害、遺体を桜田の沼地に沈めた。これを知った小柳姫は嘆き悲しみ、後追いして入水自殺した。

村人たちは松女の悪行に勘づいて彼女を責め立て、相模川氾濫を防ぐための人身供犠として埋めた。修行の旅から帰ってきた高間はすべてを失った事を知る。村人らは小桜姫を憐れみ碑を建て、桜を植えて弔った。

高間は出家して曹洞宗水上山『龍源院』を建立して一族を弔った(1461年)。本堂の奥には鈴鹿の泉なる湧水ポイントがあり、現在は相模七福神辨財天が鎮座している。相模渋谷氏族は通説秩父平氏・畠山氏・葛西氏・豊島氏と同族といわれており、富士朝とも深い関係がありそうだ。高間の読み方は不明、どこか高天原を彷彿とさせるが…。

そして世継ぎ争いはホツマ版瀬織津姫命と九頭竜モチコの争いを彷彿とさせる。

こうしてみると、この湧水の地に宮下文書版ウイジニ姉妹が関係していてもおかしくない状況。もっと言えばマゴコロ夫妻と瀬織津姫命が祀られていてもおかしくはないかなと…。龍源院北300m番神水公園湧水ポイントには日蓮上人(安房国小湊出身)が勧請した番神堂があり、三十番善神の神額が気にかかるのだが…。諏訪明神タケミナカタも、各地の瀬織津姫系神社によく祀られている御祭神である。

(´(ェ)`)

鈴鹿といえば瀬織津姫命ではないのかい?

鈴鹿明神社は、第29代欽明天皇時代の創建。

鈴鹿の地名由来は、40代天武天皇御孫・鈴鹿王の所領であったことによるといわれる。737年(天平9年)天然痘が大流行。長屋王を謀略の末追い詰めた藤原四兄弟や多治比県守らがつぎつぎ薨去。同時に長屋王の弟であった鈴鹿王が、一挙に知太政官事に任ぜられる。鈴鹿王立身出世の背景には兄への鎮魂の思いがあったようだ。

ただ…当社縁起によると全く異なる伝承もある。伊勢国鈴鹿郷の神輿が海上を渡御していた折、暴風により相模国入海の東峯(場所不明)まで漂流したという。里人らが座間鎮守・鈴鹿大明神として祀ったというのだ。

いずれにせよ現在の御祭神的には、どちらも全く無関係なのはよく分かる…。

◯『鈴鹿神明社』(神奈川県座間市入谷西)

〜御祭神〜

- 伊邪那岐命

- 素戔鳴尊(京都祇園八坂神社勧請)

※かつては牛頭天王が祀られていた。

〜摂社〜

- 厳島神社

- 稲荷神社

ただ鈴鹿といえば、個人的には鈴鹿御前(瀬織津姫命説+田村麿伝承)である。

伊勢国鈴鹿峠というのは、伊勢湾鈴鹿川と琵琶湖山中川(田村川)の分水嶺となる。位山三山分水嶺と似た状況である。そのなかで鈴鹿御前というのは鈴鹿峠の境界を守る神とされる(諸説あり)。伊勢神宮にも関わりが深く、朝廷から派遣された斎王が逗留した鈴鹿禊の地。また巫覡の徒が祓えを行う地でもある。

そこになぜか…坂上田村麿が鈴鹿御前と夫婦になり祀られた経緯がある。現在でも鈴鹿川源流鈴鹿峠付近『片山神社』には伊勢創始者倭姫命が祀られ、瀬織津姫命が配祀されている。滋賀県甲賀市田村川流域『田村神社』には高座大明神として坂上田村麿と倭姫命を祀る。

〜田村麿と瀬織津姫は分水嶺?〜

▲田村川…田村神社(倭姫命と坂上田村麿公ほか)

▲鈴鹿川…片山神社(倭姫命と瀬織津姫命ほか)

奇しくも東国では、相模国高座郡寒川神社と富士朝高天原高座山と田村麿が共通関与しているわけだ。

かつての高天原高座山の隣にはツクヨミ夫妻の住居加茂山があった。当ブログは瀬織津姫命の御正体をツクヨミ妃・月桜田毘女命ではないか?と推測している。当ブログでは、伊勢国鈴鹿峠や陸奥国早池峰山で瀬織津姫命の伝承が残っているのは、坂上田村麿の影響なのではないか?と推測している。

宮下文書によると。サルタヒコ末裔である坂上田村麿は、阿祖山太神宮神官供物司長の家系であった。さらに伊勢国鈴鹿には椿大神社があり、サルタヒコ子孫が伊勢祭祀で進出した土地でもある。800年延暦噴火後、807年田村麿は空海とともに富士朝入麓して復旧活動開始、東国を中心に水神祭祀強化による鎮火祭鎮魂活動をしていた。大同年間(806〜810年)この2人によって創建された寺社が各地に数え切れないほど残っている。この鈴鹿御前の伝承も、彼もしくは、代理人による富士山鎮火祭の一貫ではないかと思われる。

(´(ェ)`)

栗原神社と熊野王子信仰の接点?

まず有鹿神=マゴコロ夫妻なのであれば、周辺に王子権現かワカヒルメ信仰があってもおかしくないと考えた。そこで思い出したのが、かつて参拝した『栗原神社』であった。有鹿中宮旧跡(諏訪明神社)から1.5km東にあり、武田二十四将と関係があった曽根氏らが土着した口伝がある。1873年(明治6年)明治合祀により王子・龍蔵・握財・絹張・若宮の五社を合祀し栗原(くりはら)神社と改称した。

どこか粟(あわ)を感じてしまうのだが…。

◯『栗原神社』(神奈川県座間市栗原中央)

〜御祭神〜

- 豊受大神(宮下文書版クニトコタチ夫妻)

- 天御柱命

- 稚日留女命

- 道反大神

- 国御柱命

※因みに龍蔵大神・天御柱命・国御柱命は龍蔵神社合祀によるもの、付近には立野台という地名が見られるので龍田大社系の信仰か?。明治時代の神社合祀令とは、周辺の複数神社を一つに合併する政策のこと、いわば神社リストラ計画となる。ただし水戸光圀のように、古来の氏族信仰の痕跡をなくしたい『歴史改竄』『系譜改竄』の思惑もあったようだ。これにより多くの富士朝関連氏族の足取りが断たれてしまった感がある。

境内由緒書によると1573年(天正元年)創建。地元の豪農・大矢弥市が王子大権現を勧請して創建。勧請元は不明であるが、結果として武蔵国王子神社と栗原神社が同一ライン上に存在しているのは興味深い。

現在の御祭神からは、熊野信仰や王子権現の気配をあまり感じない。ただ宮下文書読者であれば、豊受大神=クニトコタチ夫妻であり、熊野三山奥の院『玉置神社』の御祭神と気づけるハズだ。さらに玉置神社摂社『三柱社』には龍田大社由来の天御柱神・国御柱神が配祀されており、前記事で述べたように熊野玉置神社三柱社は伏見稲荷大社の元宮説がある。

※因みに、東寺に伝わる稲荷大明神縁起によると、熊野で修行中の空海が紀州田辺の宿で自ら神を称する老人と出会う。詳細は長いので割愛するが…この老人が稲荷信仰と深い関わりを持っていたようだ。平安時代中期以降、紀州熊野への参詣が盛んになると、その往復の際に伏見稲荷大社入口にある『熊野社』に立ち寄るのが習わしとなったという。

(´(ェ)`)。

地返しの玉の役割

ここでクローズアップしたいのが、御祭神のワカヒルメと道反大神(地返しの玉)のコンビネーションである。

まず宮下文書をおさらいすると。

イザナギ・イザナミは優れた指導者で、臣民から慕われ仲睦まじい夫妻であった。高天原小室の日向を拠点に、毎夜火を焚き阿族祖霊(神祖神宗)を弔った。これが祖霊信仰として確立され、アマテラスの阿祖山太神宮創建の礎となった。二柱崩御は一日違いで高燈大神と諡された。因みに後世の太神宮2代目大宮司タマノオヤ御子ウサミが創建した熊野信仰は、富士朝阿族信仰の正当性を示しているわけで、イザナギ・イザナミがシンボル神として祀られるのはおかしいことではないだろう。

実際のイザナギ・イザナミは『小室』を拠点としており、家屋が本格的に普及したのは御子アマテラスの御代となる。集落から『室』を廃止して『村』とした。つまり夫妻は穴の中に住んでいたわけで、歴代権力者たちは祖先ながら野蛮で非文明的と揶揄していた節がある。つまり黄泉の国というのは、富士朝時代を指しているのではないかと。

道反之大神は宮下文書には登場せず。

記紀では塞坐黄泉戸大神、泉門塞之大神といい、黄泉と現世に境界線を守る意味合いがある。記紀版イザナギが変貌したイザナミの追っ手を振り払って、黄泉の国から生還した神話に基づいている。イザナギが黄泉比良坂を塞いだときに、千引石に付けられた神名が道反大神であった。黄泉からの災いを防ぐ岩の神、道祖神や塞の神の特性を持つとされた。通説ではこれが地上界と地下世界の断絶であり、日本最古の離婚だとしている。

それは暗に輪廻転生にかかわる過去→未来への境界を意味している。ここから縄文土人の古い信仰と、西国の新しい信仰の境界線でもあったのではないか?と推測する。

◯『屑神社』(奈良県宇陀市大宇陀嬉河原)

〜御祭神〜

- 衝立船戸神

- 道反之大神(地返しの玉)

屑(クズ)神社は奈良の東口『宇陀』にあり、衝立船戸神は岐(くなと)の神ともいわれる。厄災・疫病・災害などをもたらす悪神・悪霊が集落境界に入るのを防ぐとされる道祖信仰、いわば都の結界のような神社である。前述した鈴鹿峠の分水嶺祭祀も、ある意味では境界の塞の神とも解釈できる。このように地返しの玉とは、村境や峠などの境界で祀られ悪霊邪鬼を追い返す役割があった。

記紀版イザナミは火の神カグツチを産んだからこそ死んだ。イザナギが黄泉から生還してもう野蛮な過去には立戻る必要はないと…。だから西側はあくまで新しい神道大系と歴史改竄を推進すべきだ、という口実にした。このように西国天皇勢力にとっては、富士朝信仰の脱却をしたうえで、まずはその境界をつくり、富士朝史の逆流を防ぐ必要があった。

※因みに前記事でご紹介した和歌山県の大伴発祥地説がある刺田比古神社も国津・国主・九頭(くず)神社などと呼ばれていた時代があった。石燈籠には『九頭大明神』と彫られている。そういえば安房一宮洲崎神社参拝の折にの鳥居にも『岐の神』の神額があったので驚いた…。

(´(ェ)`)

ワカヒルメと地返しの玉のコンビネーション

ここで思い出して頂きたいのが、ワカサクラヒメ姫と地返しの玉(活モノ)である。

ホツマツタヱ7文では、瀬織津姫妹神ワカサクラヒメハナコがスサノオに殺害され、アマテラス岩隠れへと発展する。この際、瀬織津姫ホノコが罪人スサノオの助命嘆願を進言したのだが…。彼女は地返しの玉(活モノ)に祈って、妹ワカサクラヒメを蘇生させたという謎のセリフを残している。結局このセリフ、瀬織津姫命は何が言いたかったのか?。いやホツマ編集者は瀬織津姫命に何が言わせたかったのか?…深読みしてみよう。

〜ホツマツタヱ7文〜

しかるのち たかまにはかり

そさのをの とがはちくらの

みきだがれ かみぬきひとつ

つめもぬき まだととかねば

ころすとき むかつひめより

さおしかに うけものゐのり

よみかえす はなごのよもさ

つくのゑは さがおあかせよ

当ブログでは瀬織津姫命=月桜田毘女命、ワカサクラヒメ・ワカヒルメ・九頭竜神=マゴコロアイヒメ(松島毘女命)と見ている。

まず宮下文書版アメノオシホミミ母神は、系譜上ではマゴコロアイヒメ(松島毘女命)だ。ただそもそも彼女が不妊症で悩んでいたのは周知の通り、では御子はどうやって生まれたのか?という疑問が残る。この疑問は、後世の宮中祭祀者らを相当悩ませたと思われる。

もし代理出産を立てるならば、遺伝子的に一番近く、出産経験が豊富な姉神・月桜田毘女命が相応しいのであろう。ただそれも推論に過ぎず。神代当時から皇家のデリケートな国家機密として黙殺されていた可能性さえある。

そんな政治的事情とは裏腹に、神道とは基本的に祖霊信仰なわけで、いかなる理由があっても遺伝子提供者たちを伝えなくてはならない側面もあるハズだ。このデリケートな問題をどのように祭祀して、継承するべきか?。祖家・忌部ら宮廷祭祀者たちは議論を重ねた。

…というのが実際のところと思われる。

彼らの回答の一つがホツマツタヱであった。

ホツマツタヱ歴史改竄の特性の一つとして、別神への転生が見られる点が挙げられる。簡単に言えば神系譜の改竄、或いは別神のすり替え、新しい神名の創出。同時に桜田毘女命と松島毘女命、どちらにもクニトコタチ男系母神である可能性を『ひな型』として残した節もみられる。これが伊勢祭祀『妹背の道』を暗示しているのではないかと…。

〜妹背の道(伊勢の語源?)〜

▲豊受大神(宮下文書版クニトコタチ夫妻)→伊勢外宮?

▲男神アマテラス(宮下文書版マゴコロタケル)→伊勢内宮?

▲瀬織津姫命(宮下文書版月桜田毘女命)→内宮荒祭宮?

▲ワカヒルメ(宮下文書版マゴコロアイヒメ)→伊雜宮?

※瀬織津姫命→アマテラス荒魂

※※ワカヒルメ→アマテラスの分身または妹説あり、生田と同じ神?

※※※ホツマツタヱ版ヒルコは、ツクバで生まれて、ヒロタへ流された。

ホツマは皇位継承争いをまるで『コトリ合戦』として描いている節がある。

瀬織津姫命が産んだアメノオシホミミを、ワカヒルメが育て、瀬織津姫命は九頭竜神御子アメノホヒを育てている。次第に九頭竜神は瀬織津姫命に不満を抱き、カルマ深い悪神へと変化してゆく。最後はワカヒルメ御子タヂカラオによって戸隠山に、善神として封じられた…。ワカサクラヒメ→ワカヒルメ→九頭竜モチコは様々な立場へと変身して、同神でも祭祀上は別神に分類させる必要があったようだ。

・速佐須良姫命ハヤコは、娘たちイトウの祈りによって、カルマを背負いつつイワナガヒメへと転生を果たしたと明記されている。

・ワカヒルメ(ヒルコ)の別名がタカテルヒメ・シタテルヒメであることにも着目。これも富士朝神道から脱却し、境界をつくり、歴史と系譜を改竄したうえで、いままでの祖霊信仰を同等以上に続けなければならない矛盾をよく示している。

この場合のカルマとは、権力者にとって都合が悪い『訳アリ』ということ。善とか悪の定義は神道にはなく、権力者が勝手に決めるものであった。結局祖霊である以上は祭祀を止めるわけにはいかない。あくまで神様を別神に見立てて、他地域では神名を変え、実際は同所同神を祀り続けていたと思われる。前述した衝立船戸神や道反之大神にも、祖霊信仰的御正体はあると思われる。

当時の12代景行天皇は、旧世界(富士朝神道の理)への決別が急務であり、古い神道と境界をつくる必要があった。旧世界から脱却するためには、新世界の境界をつくり、その往来にはもっと特別な力が必要であった。その便利なアイテムが『地返しの玉』であったのではないかと…。

道具は使いようで、逆を言えばこれが旧世界を解くカギにもなりそうなのだ。

ホツマ以降の神道はずっとこの誤魔化しを強要されてきたように思う。

はじめは古神様→新神様という単純な構図だった。これが神仏習合の時代には神様→仏様へ改竄された。さらには陰陽道や龍神信仰が混ざり複雑化され、明治以降では神社合祀と廃仏毀釈によってさらに誤魔化していたわけだ。栗原神社のワカヒルメと地返しの玉も、この神社合祀による偶然なのかもしれない。そしていま、歴史を逆流するカギさえあればマゴコロアイヒメの解明に繋がるかもしれない(苦笑)。

そしてそれが王子神社レイライン上にあることは、奇跡のシンクロニシティと言えるのではないかと…。

(´(ェ)`)

有鹿の思い出

有鹿奥宮に初めて行ったのは2017年頃、以降この地が気になって合計10回ほど参拝してきた。実際気軽にリラッ熊できる環境で、広場のベンチでホツマツタヱを読んだり、ムカシトンボを追いかけたりして過ごしていた。

そこから中宮『有鹿池』という枯れ池に、湧水をペットボトルに詰めて持っていった事がある。御祭神に喜んでいただけるかなと軽いノリで水を注いだ。そのあと鈴鹿神明社に立ち寄ろうとしたとき鳥居直前で突如ものすごい耳鳴りがした。キイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイ〜ン!。

あぁこれはヤバい、鈴鹿神がさっきの行動を警戒しているんだなと…。他の土地の者が勝手にやってはいけないことがあるんだなと勉強させられた(よい子の皆さんはマネしないでください、祟られるかも)。

その日は参拝を諦めて、後日あらためて鈴鹿神明社に謝罪に行った。そして富士山の歴史を伝える旨を説明して、勉強させていただきますとお願いした。参拝直後に何となく足が赴いたのが龍源院裏『鈴鹿の泉』だった。『なんだここ?』と…後日インターネットで桜田伝説を知るきっかけとなった。今思うともともと桜田の神と御縁があったのかな?とも思う。一日歩いて全身には、有鹿パンダ日焼けの刻印がされていた…。

パンダになれと?(´(ェ)`)

※有鹿本宮名物?、それは日と月を表しております。

おまけ。

x始めたんですけど...。

そもそも宮下文書自体がセンシティブな内容なので、いつシャドウバンになってもおかしくはありません。

個人的にネット上ではマークされているらしい。

最近某SNSの機能不全が発覚、伝わるメッセージと伝わらないメッセージがあったようで、身内の介護の件で大喧嘩になる所でした(苦笑)。

YouTubeでは、動画投稿もコメントもしていないのに2回バンされており、『動画投稿できません』とのこと。理由は未だに不明。

そんな中、数年前から知っているYouTubeチャネラーさんがいます。この方から多くのインスピレーションをいただいてきました。だけど再生回数は二桁、イイネボタンが一桁です。昔はもっと再生回数があったのですが、最近どう考えてもあからさまに減らされている。もしかしたらサイト運営側から睨まれている札付きの私が、評価しちゃっているからかもしれません。つまり…私がトドメをさしているのかなと。そう考えるとイイネボタンは押さないほうが良いのかな?と躊躇してしまいます(苦笑)。

それでもめげずに自分軸を保ち、やっておられる姿をみて感服いたしております。私のブログを読んでいるかは分かりませんけど、いつも応援いたしておりますm(__)m。

世の中、数の論理で真相が見えなくなっております。

とくに選挙期間は要注意ですね(´(ェ)`)

ただいまLINE公式アカウントをしておりますが、昨今のSNS規制もありしばらくメッセージ配信は控えさせていただきます。ご理解のほどよろしくお願いいたします。今は自分にできることを続けようと思っております。

m(_ _)m

※地図はクラフトマップ使用